Speciale

Luigi Erba: l’interfotografia

Luigi Erba, classe 1949, di Lecco, è un fotografo sui generis. Fuori dagli schemi e dalle tendenze più note, ha perseguito un suo percorso personale che lega in realtà un’intera storia della fotografia del dopoguerra e al tempo stesso inventa una sua originale tecnica significante. Cresciuto tra artisti per il mestiere del padre, cresciuto a pane e cinema, è stato colpito fin dall’inizio dalla dimensione spazio-temporale della fotografia e per sondarla ed esprimere la sua visione ha inventato procedimenti e modi. Ha stampato manipolando il bianco e nero, ha fotografato i luoghi a distanza di decenni, ha sovrapposto scatti o li ha accostati, anzi “montati”, scattandoli in luoghi e tempi diversi.

Ma quello che più lo ha attirato da sempre era quella banda nera che separava uno scatto dall’altro, che lui voleva invece che li unisse, e ancora di più della sua funzione gli interessava il fatto che essa indicasse i limiti e al tempo stesso il funzionamento e le ulteriori possibilità della fotografia, il suo lavoro sia sulla memoria che sull’immaginazione. Li ha chiamati Interfotogrammi, dove conta quel prefisso “inter”, che significa fra, in between, ma anche interazione, intreccio.

Questo “inter” è fattore tecnico ma diventa nelle sue mani, nei suoi occhi, uno strumento con cui sonda tutti gli ambiti dell’immagine fotografica, da quelli linguistici, lo scatto, l’inquadratura, la sequenza, a quelli concettuali, l’interrogazione critica, quella estetica, quella esistenziale. Così lo applica anche all’analisi delle opere di artisti amici, fotografia sull’arte ma anche, appunto, inter-arte, anzi inter-arti, la fotografia e la pittura, o la scultura, o l’installazione, o lo studio.

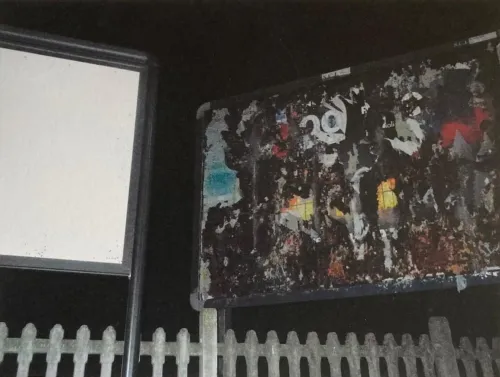

Infine lo applica, ma non più così esplicitamente, alla drammatica e insieme clamorosa situazione creatasi con la pandemia di covid. La città vuota, i pannelli pubblicitari dalle immagini smangiate: assenza o essenza?

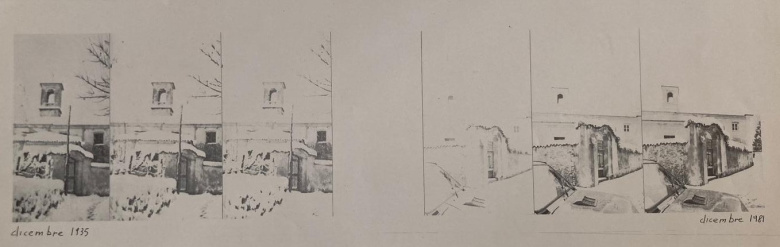

1 Situazione temporale - dicembre 1935-1981, 1981.

EG: Hai deciso di cominciare con una Situazione temporale.

LE: Sì, anche se ho iniziato a fotografare alla fine degli anni ’60 quando collaboravo a diversi giornali, frequentavo l’università, ero impegnato come tutti in politica. Le nostre vite di quegli anni erano molto compresse e complesse, non si tralasciava nessuna esperienza; se poi aggiungiamo musica, cinema e teatro con relative riprese fotografiche, sia come ricerca sia per alcuni giornali. Mi ricordo che a Lecco si stampava la rivista “Sipario” con relativo coinvolgimento anche in questo settore.

EG: Guardavi molto cinema, vero?

LE: Sì, il cinema mi ha segnato molto. Come diceva Calvino, era un riferimento totale. Specialmente quando, nel 1962-63, hanno abbassato il divieto ai 14 anni, mentre prima era 18 e/o 16. Questo mi ha permesso di vedere film come Lolita di Kubrick, La Parmigiana di Pietrangeli, che è uno dei registi che mi ha coinvolto di più, soprattutto per la sua capacità linguistica nell’uso della pellicola che ho portato inconsciamente con me e che è “emerso” più tardi, quando alla fine degli anni ’60 ho cominciato a usare la camera oscura. L’oscurità del cinema rimaneva ancora, per cui posso dire che in alcune giornate era un’immersione totale nel buio.

Le Situazioni temporali nascono così, in camera oscura, modificando il tempo di stampa per dare la presenza-assenza del tempo. Sono dei collage che hanno un’impostazione filmica come dissoluzione di forma e luce.

Sono immagini di riflessione che vengono dopo gli anni ‘60 e ‘70. In quel tempo infatti facevo tutt’altro, pigliavo la Rollei di mio papà e andavo in alta montagna, per cui di quel periodo erano soprattutto immagini liriche, di ritorno alla natura, interni di baite, diciamo anche naïve, ma eravamo molto pressati, come ripeto, facevamo un sacco di cose, avevamo bisogno di tali evasioni. E quei paesaggi che qui non appaiono erano delle evasioni magiche che poi proseguivano in camera oscura attraverso l’uso di toni bassi al limite della percepibilità. Forse le Situazioni temporali sono un’ulteriore evasione ai toni alti, il loro contrappunto.

EG: Per arrivare agli anni ’80, direi che in mezzo c'è stata la stagione “concettuale” che ha segnato tantissimi dei fotografi diciamo con ambizioni artistiche.

LE: Lavoravo nel campo dell'arte con frequenti recensioni nei giornali del territorio quindi cercavo di capire ciò che accadeva. Dopo le montagne “lontano da casa” ho una reazione e comincio a lavorare per alcuni anni nei 300-400 metri intorno al posto dove abito, che è molto particolare. Non è centro Lecco, non è più paese, ma una di quelle fasce di congiunzione tra i due punti, un non luogo, come sono chiamati. Comincio a lavorare su questi spazi quotidiani e al tempo stesso comincio a disgregare l'immagine, a frantumarla, in camera oscura e recuperare alcuni luoghi di memoria.

Con le Situazioni temporali succede che io parto per esempio, come qui, da una foto scattata nel 1923 da mio papà in dicembre con la neve, la rifotografo, vado nello stesso posto nel dicembre dell’’82 con la neve, scatto e creo dei collage in camera oscura, cioè prendo le foto, le stampo scalando la luce, perché tutto sommato c'era una identità di lavoro tra il tempo che passava e la stessa luce fotografica, e infine incollo. Mi interessava molto questo senso dell’incollare, il gesto, la ripetizione del gesto, un collage dinamico, una finestra sul tempo.

EG: Un collage-sequenza, non di frammenti. Mi fa venire in mente certe Verifiche di Ugo Mulas che sono appunto delle sequenze, quelle in cui stampa un intero rullino.

LE: Sì, certo, la complessità del rullino che poi determinerà gli interfotogrammi e il “frammento”, il non visto dello spazio nero tra gli scatti. Il riferimento che a me interessava di più era il cinema, la sua scansione temporale. Ricordo le proiezioni di un tempo, quando il proiettore a volte si interrompeva perché accadeva il famoso flicker della pellicola. È questo! E poi non ho mai dimenticato la volta che i collaboratori di mio padre proiettarono il film del mio battesimo: ecco, io scomparivo già lì, ero già un frammento instabile tra luce e pellicola che vibrando quasi si incendiava! Per cui tutta la mia fotografia può essere considerata un frammento instabile che è cominciato lì.

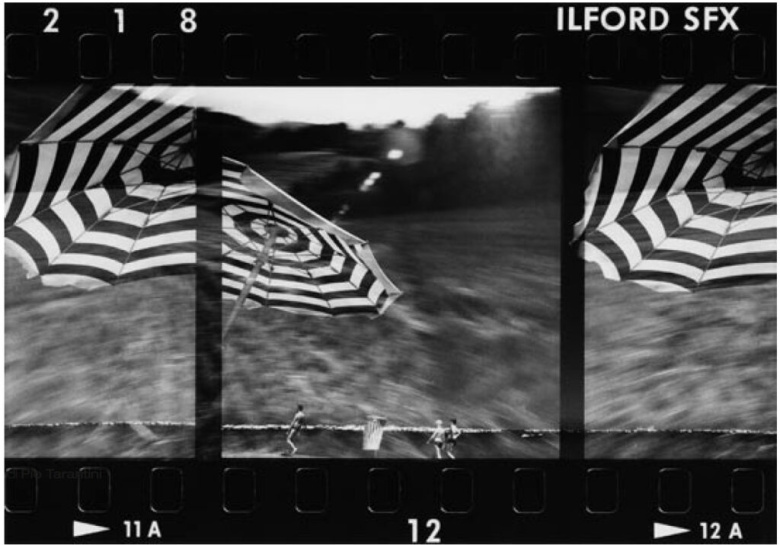

2 Fotogramma 18A 19 (Venezia), 1982.

EG: Proseguiamo con la seconda immagine.

LE: Anche questa è dell’’82. È un anno, come si capisce, in cui succede qualche cosa, Nell’immagine precedente avevo lavorato producendo un collage, qui mi sono detto: “Devi trasportare questo senso del tempo tutto attraverso la pellicola”.

Premettiamo che il soggetto non è casualmente Venezia con cui avevo un rapporto ancestrale. Da piccolo avevo spesso le bronchiti per cui, non essendo la vecchia casa dotata di riscaldamento omogeneo, venivo messo con il materasso sul tavolo da cucina con lo sguardo rivolto verso una credenza. Mobile questo che radunava oggetti, ricordi, souvenir che guarda caso rappresentavano Venezia. Un’ossessione. Poi il rapporto con la città lagunare doveva diventare più iconico. Ancora il cinema in età più adulta mi portò verso un immaginario di dissoluzione, di morte unito alla bellezza in altre foto. Mi riferisco a Morte a Venezia di Visconti, Anonimo veneziano di Enrico Maria Salerno irrorati da una assidua lettura di Brodskij.

Torniamo alla foto e al rullino dove si leggono le tacche e i numeri, parti integranti dell’immaginario. Era una ripresa su cavalletto in cui scattavo e trascinavo manualmente il rullino come tra scenari quasi teatrali in sovrapposizione per generare il senso del tempo. Tutto su un unico frame.

Qui c'è un’ulteriore analogia con il cinema. Tutto avviene in pellicola. Un po’ come nei Fotofinish di Paolo Gioli,.

È stato un importante momento di passaggio che mi ha portato poi alla sintesi dell'interfotogramma, dove si determinano altre condizioni peculiari della mia fotografia che sono la necessità di un metodo surrogato dalla emozione della e nella ripresa e dai successivi risultati che possono essere anche casuali.

3 Interfotogramma 3/1988 (Lecco), 1982.

EG: Passiamo dunque all’interfotogramma.

LE: Le prime riprese, tra cui questa, sono dell’’82-83, però la consapevolezza delle stesse avviene nell’’86.

EG: Qual è dunque la differenza?

LE: La differenza è che l'interfotogramma è molto più netto, contiene in sostanza il passaggio fisico tra i due scatti,

EG; Non c’è la sovrapposizione.

LE: No, non c’è, infatti a me interessava vedere cosa c'era dentro il nero tra i due scatti. È un nero che non esclude ma include, separa ma include: la dicotomia è questa. Poi è ciò che la pellicola aveva visto ma tu no e di cui però ti sei riappropriato successivamente, proprio in sede di stampa a contatto. Quando stampi a contatto l’intero rullino hai un rapporto visivo complesso.

Quante volte, dopo anni, mi sono impadronito di una situazione di cui non mi ero accorto perché è anche cambiato qualcosa in me. Questa rilettura complessa può essere una delle essenze della fotografia. Il rettangolo che ha registrato il colto è l’aspetto meno interessante della faccenda: una percentuale rispetto al non visto. In sostanza è quell’interstizio nero che mi interessa sempre di più, la relazionalità tra il visto forse dell’inconscio e l’inafferrato, un potenziale rapporto tra il finito del rettangolo e l’infinito. Un buco nero? O molto più semplicemente un taglio di Lucio Fontana! Con l'interfotogramma questo spazio con l'andare del tempo diventa elemento sempre più costitutivo dell'immagine. Si ripete in modo ossessivo anche nella fase successiva di Un luogo sull’altro.

EG: Nell'interfotogramma c'è un curioso rapporto tra lo spazio e il tempo, una specie di intercontinuità. Questo prefisso “inter” è veramente molto significativo perché si applica a tutti gli elementi in atto nell’opera, sia al tempo che allo spazio, ciò che sta tra la continuità e la discontinuità.

LE: Sì, è quello che poi tu hai scritto sul catalogo della mostra a Lecco, citando Jacques Derrida, sul rapporto con la traccia.

EG: Siamo nel pieno degli anni ‘80 e intorno a te cosa vedi nella fotografia, nell'arte? Come hai vissuto quel periodo? Lo chiedo perché è un lavoro non in sincronia con il mainstream, ma in fondo...

LE: Non ho mai sofferto di non essere in sincronia. Io ho sempre scritto molto di artisti, ho conosciuto e avuto rapporti di amicizia con molti di loro, Scaccabarozzi, Tornquist, Dadamaino, Gianni Colombo, Pinelli...

EG: Sì, ma è la generazione precedente la tua. E in fotografia cosa guardavi?

LE: Guardavo molto di più l'arte, certamente. Poi in fotografia vedevo gli amici, Mario Giacomelli, Mario Cresci, Franco Fontana, Aldo Tagliaferro. Però non ho mai guardato tanto i fotografi. Certamente ho centellinato Man Ray, Mulas, ho studiato Marey, Muybridge, di cui ho comprato delle tavole, certamente William Klein e Robert Frank. Però non c'è stato un fotografo in particolare che mi abbia influenzato. Ecco, degli anni ‘80 mi ha interessato il lavoro sul territorio, sì, il lavoro sui non luoghi, sul limite della periferia. Ma sai perché? Perché il lavoro sul territorio io l'ho visto nel cinema, quello di Pierpaolo Pasolini soprattutto, sul confine. Al limite anche il De Sica di Miracolo a Milano.

4 Da un luogo sull’altro “Rimini-Bellaria”, 1999.

EG: Il titolo della quarta immagine dice: Un luogo sull’altro-Rimini Bellaria, dunque non più il tempo ma lo spazio.

LE: Quando ho esaurito il ciclo nel ’96-97, ho esteso un po’ l'uso della pellicola per cui questi sono diventati polifotogrammi, quindi più scatti in cui comunque la cesura faceva sempre parte integrante dell'opera. Nel ‘97 ho iniziato questo lavoro di un luogo sull'altro; cioè scattavo foto in un luogo, per esempio in questo caso l’autostrada nei pressi di Rimini (in altri scatti c’è proprio la scritta “Rimini”) con l’immagine scattata dall’auto. Altre volte lo facevo anche a distanza di tempo, riavvolgendo il rullino e mettendolo nel frigorifero. Poi, magari dopo un anno, andavo in un altro luogo e lo sovrapponevo.

EG: Secondo quale criterio?

LE: Secondo l’analogia, il richiamo del momento, la memoria di certe identità che sai che possono variare, essendo la memoria “elastica”. In questo caso gli scatti sono cronologicamente vicini. L’autostrada a Rimini e la spiaggia di Bellaria con gli ombrelloni. Questi ombrelloni che entrano nell'immagine in questo modo mi sono stati ispirati da Pietrangeli nel film La Parmigiana.

EG: Quindi c’è una citazione. Ci sono citazioni in altre circostanze? È un argomento che ti interessa?

LE: Assolutamente sì, perché come ti ho detto la memoria è elastica e ciò che ricordi oggi non può avere lo stesso segno e significato domani. È... funzionale, non assoluta. Ad esempio ancora Pietrangeli in Io la conoscevo bene nell’episodio della scuola di dizione dove tutto scorre come in un caleidoscopio. Vedi sono decisamente eracliteo e in questo momento non c’è più il segno netto ma una successione di segni successivi che non devono sovrapporsi.

EG: E le bande nere non ci sono più.

LE: No, in modo unico e assoluto, sono più scansioni quasi musicali.

EG: Qui emerge forte il tema del viaggio che prima non c’era.

LE: Certo, e qui entriamo in un’altra condizione. In realtà per la nostra generazione era una condizione esistenziale. Mi ricordo che ero in un posto ma sognavo di essere in un altro e in un altro ancora e questo ancora oggi, dove lo spazio si perde sempre con il tempo... ieri... oggi... domani e luoghi diversi. La stessa memoria è, come detto, relativa.

Allora noi viaggiavamo obbligatoriamente in autostop e qui viene una storia... Rimini tappa obbligata... poi i piedi divengono protagonisti dello sguardo e camminano e scrivono la nostra storia. Da lì le mete: Urbino, Sansepolcro, Arezzo. Mi ricordo che raggiungemmo Urbino quasi a piedi, poi la folgorazione, stremati, sfiniti, a parte le torri del Laurana che sembravano visioni. Ma quello che poi c’è stato, il “punctum”, cioè La Flagellazione di Piero della Francesca. Ora si ribalta tutto perché ci sono queste monadi che sbucano da ogni parte. Posso dire oggi che quella iconicamente fu il primo interfotogramma. Poi domani potrà essere diverso, perché la memoria è imprevedibile come il futuro.

EG: Che comunque si rinnovava di continuo. Ma passiamo alla quinta immagine.

5 Nello studio di Mario Benedetti, Bergamo, 2006.

LE: Fotografia dell'arte, sull’arte.

EG: Questa serie fa emergere un aspetto che poteva essere rimasto latente nelle serie precedenti. Cioè, abbiamo parlato di citazioni, di memorie, di immagini di film, ma tu hai proprio svolto un lavoro di critico, dicevi anche come giornalista, mentre qui lo fai con la fotografia. Anche qui io penso a Mulas, perché per me è stato geniale questo suo aspetto, anche se poi lui era quasi stizzito di essere chiamato “il fotografo degli artisti”. È stato comunque un lavoro molto importante e continuamente consultabile. Anche tu hai avuto questo aspetto. Cosa hai voluto fare in questi casi?

LE: Sì, io ho sempre scritto sui giornali del territorio e non solo, recensioni di mostre, interviste, presentazioni di qualche catalogo, eccetera. Anche perché ho conosciuto fin da piccolo diversi artisti che frequentavano o lavoravano presso il laboratorio fotolitografico di mio papà a Milano. Riproducevano quadri per gallerie e cataloghi, per cui questo ti rimane dentro e prima o poi riemerge. L’opera d’arte come materiale da fotografare mi ha sempre attirato per cui nel momento che mi sono deciso ad applicare il mio modo di vedere sulle opere altrui ho dovuto fare delle scelte linguistiche. Ho applicato il mio vedere per interpretare gli artisti o gli studi di artisti. Ad esempio per gli Spazi elastici di Gianni Colombo addirittura ho inclinato le linee perimetrali della macchina fotografica con uno chassis.

Nello studio di Mario Benedetti, a Bergamo in via Pignolo, non è tanto un lavoro sulle sue opere, ma sul suo ambiente quotidiano visto dall'interno verso l’ esterno. È una prospettiva di questo tipo. È il suo vedere di tutti i giorni.

EG: E perché? Cosa hai visto di speciale?

LE: Lo studio aveva questa enorme vetrata che si rivolgeva in un giardino classico di città e a me aveva interessato riprendere ciò che lui vedeva fuori ogni volta che era lì a lavorare. Mi sembrava in quello spazio di essere in una culla e di vedere attraverso i suoi occhi sempre in una culla.

EG: E questo lo ritrovavi nella sua opera?

LE: Sì, tant’è che ogni tanto ci mettevo anche la sua opera. Per lui probabilmente il rapporto era inconscio, ma a me colpiva questa vetrata con le linee delle finestre come in un interfotogramma filmico. Molto spesso negli interfotogrammi facevo coincidere la linea della finestra con il margine del fotogramma e lì mi sono trovato un po’la finzione già fatta. L'idea iniziale era quella di riscattare la pellicola in un altro luogo per sovrapporlo come facevo per Un luogo sull'altro. Passa il tempo, quasi quattro anni, il rullino rimane nel frigorifero ma l’idea non viene, l’altro luogo non lo trovo. Il nulla... Allora mi sono chiesto: “Come faccio adesso, cosa sovrappongo?” e intanto Benedetti era ansioso di vedere il lavoro. Finché un giorno mi sono deciso a svilupparlo: era stato sempre ibernato nel frigorifero e chissà se la mente intelligente della chimica e della macchina avevano prodotto qualcosa. Parlo con gli amici dello studio De Stefanis, “Facciamo quel che si può”, mi dicono.

Ecco, molto del mio lavoro è un appropriarsi di ciò che avevo visto ma che si era trasformato non precisamente come la macchina aveva fissato. Era anche un problema di inconscio, di rischio, di casualità, come il mio amato Buster Keaton che vedendosi rincorso e non scorgendo vie d’uscita si butta nella bacheca appesa sulla pancia di una venditrice, che si apre e lui si trova non mi ricordo se su un tram o nel deserto.

EG: È interessante che quello che normalmente viene definito “inconscio ottico” tu la stia chiamando “intelligenza della macchina”.

LE: Sì, a volte il non visto può essere più stimolante del visto. “La miopia si fa poesia” (Magrelli).

EG: Quella di Benedetti è del 2005 ma avevi già cominciato fin dal ’92, mi pare, con Giuseppe Maraniello.

LE: No, con Giorgio Vicentini nel ’90, Gianni Colombo e Aricò nel ‘91, Maraniello nel ’92. Diciamo che questo interesse c'è sempre stato.

EG: Siamo all'ultima immagine e qui il registro cambia. C'è il covid e...

LE: E la macchina digitale, e c’è il colore. In quella segregazione, dove tutto era fermo, tranne gli animali, c'era uno nuovo spazio. Quando magari facevi una scappatina a prendere il pane, c’erano manifesti non più toccati, per cui o li dipingevano di bianco o tiravano giù tutto, ma c'era comunque una consunzione del tempo per cui riemergevano delle immagini spesso indefinite, stratificate. Ricordano l'operazione di décollage di Mimmo Rotella.

Ogni tanto qualche scappata di sera con la macchina, con il flash, mi ha portato queste visioni riemerse, angoscianti, che viste adesso mi paiono assumere ancora più significato. Comunque, da una costrizione esce quasi sempre un'invenzione. Con pochi mezzi, in spazi limitati il cervello funziona molto di più.

EG: C'è poi questo tuo esserti concentrato sugli spazi pubblicitari, grande tema dell’arte, della fotografia anche, e sociale naturalmente, lo specchio della società. Qui mi viene da pensare che c'è anche una sorta di consunzione, di venir meno della pubblicità e di quello che la pubblicità rappresenta. C'è l’atmosfera veramente come se fosse finito un periodo.

LE: Sì, un'idea non tanto della morte quanto della fine. C'è differenza tra morte e fine. La città era la città della pubblicità, sostanzialmente, vedi non solo i primi film americani; qui invece è proprio l'assenza di immagini, un’assenza che determina un'altra immagine, un'immagine interiore, che è un'altra storia, che ti dà un senso di angoscia ma anche, secondo me, di novità. Il famoso concetto di presenza-assenza e viceversa.

EG: Infatti le hai intitolate Immagini riemerse. Cioè?

LE: Come se fossero emerse da un mare che le aveva tenute coperte. In realtà la pubblicità, la scrittura visuale della pubblicità aveva tenuto coperta un’essenza che abbiamo visto durante il covid quando tutto si è fermato. Si è fermato tutto tranne uno spazio in noi, insomma, che si è dilatato. Sappiamo che il cancellare significa anche ricreare.

EG: Non essere così ermetico. Quale sarebbe questa essenza?

LE: Mi ricorda una poesia di Ungaretti quando tornato a Napoli dalla guerra: “Sto / con le quattro / capriole / di fumo / del focolare” (Natale 26 dicembre 1916). Ecco, questa assenza che ha determinato la nascita di una presenza diversa. Una cornice vuota, magicamente vuota, apparentemente vuota.

Leggi anche:

Elio Grazioli | Mario Cresci a ritroso

Elio Grazioli | Le soglie di Silvio Wolf

Elio Grazioli | Campigotto extraterrestre

Elio Grazioli | Paola Di Bello: sparizioni

Elio Grazioli | Paola Mattioli: lo sguardo e il ritmo

Elio Grazioli | Alessandro Calabrese, liquidare e liquefare la fotografia

Elio Grazioli | Pierluigi Fresia: l’errore del nulla

Elio Grazioli | Antonio Biasiucci in controluce

Elio Grazioli | Marina Ballo Charmet: guardare di sbieco

Elio Grazioli | Carlo Fei, né più né meno

In copertina, Immagini riemerse, Lecco, 2020.