Luigi Ghirri: uno sguardo filosofico

Ecco Luigi Ghirri come non l’abbiamo mai visto, anche se in realtà l’abbiamo sempre guardato così. Ha ragione Riccardo Panattoni, le fotografie di Ghirri ci sembra di averle già viste e ogni volta ci appaiono diverse, non ci si stanca mai di guardarle, hanno un fascino che cattura tutti e sembra non esaurirsi mai. Paiono tutte simili, ma ci catturano una ad una, come se Ghirri avesse un occhio infallibile e il mondo fosse in posa per lui, già pronto per essere fotografato, ma solo per lui, solo lui lo sapeva vedere così. Vedeva e scattava. Un occhio sempre all’erta, come se non potesse vivere senza cogliere ancora un’immagine e ancora. Insomma uno sguardo, di cui Ghirri ci ha saputo restituire il senso e la “potenza” – come titola il libro di Panattoni (La potenza dello sguardo. Sulla fotografia di Luigi Ghirri, Marsilio, Venezia 2025). O forse ce l’ha restituita Panattoni? Fare “di ciò che ci circonda un incontro per lo sguardo”, “una rivelazione del quotidiano, di ciò che apparentemente ci si manifesta come la nostra vita comunque”. Perché la fotografia, vista in questo modo, è come la vita stessa. L’esatto opposto del perturbante, ha scritto Ghirri stesso.

“Come pensare per immagini” sta scritto sul giornale abbandonato sul selciato della strada e immortalato da Ghirri. Sembra una formula lampante ma è tutta da decifrare. Innanzitutto “pensare”. Panattoni è un filosofo che ha messo l’immagine al centro del proprio pensiero da decenni, che significa non tanto argomentare attraverso le immagini come esempi o spunti, ma interrogare il pensiero, la filosofia stessa, attraverso l’immagine. E di più ancora, intrecciare pensiero, immagine e vita, “dare forma all’abitare dello sguardo, all’abitare la vita”, scrive. Questo è lo “sguardo”, che la fotografia ha fatto emergere per le sue caratteristiche intrinseche e in particolare nel suo utilizzo artistico, come “medium”, come si usa dire.

“Le fotografie di Ghirri hanno questa forza segreta: appena le si vede appaiono indimenticabili, senza che raffigurino niente di straordinario, semmai esattamente il contrario. Le sue fotografie, nella loro sofisticata semplicità, rimangono aperte alla potenza dello sguardo: la loro visione anticipa il momento del nostro stesso vederle, come se non fosse mai stato un primo momento che ce le abbia fatte incontrare, ma come le avessimo già attese, come fossero già state lì per noi, per farci presente il modo in cui già guardiamo il mondo”. O ancora: ci fanno sentire “il nostro sguardo come fosse esattamente il suo: come se quella singola fotografia fosse la fotografia che avevamo bisogno di scattare anche noi, chiudendo per un attimo gli occhi su quella determinata visione”.

Non è così? Non l’abbiamo sempre pensato, senza riuscire a formularlo? Panattoni lo fa, libero dagli schemi della storia e critica della fotografia, e ne tira le conseguenze estetiche e filosofiche. Gli spunti sono infiniti, perché la visione è ampia e profonda, l’argomentazione ricca e puntigliosa. Naturalmente c’è un taglio deciso, una posizione. Si potrebbe sintetizzare secondo i famosi termini di Barthes: niente studium, niente documento – e tutta la questione del “paesaggio italiano” passa in secondo piano –, ma anche nessun punctum nelle fotografie di Ghirri. Piuttosto sono come degli haiku, uno sguardo vivo, puro momento visivo, o come il sogno, o la memoria, con tutti i risvolti del loro funzionamento, preso naturalmente nella dialettica con la cecità, la metafora, la coscienza, l’oblio. Panattoni evidenzia giustamente che nelle immagini di Ghirri “non c’è mai niente di effettivamente mortifero o nostalgico”, caratteri tanto spesso detti intrinseci della fotografia.

Per restare a Barthes, Panattoni le lega piuttosto alla nuance, “una sfumatura, una leggera variazione che sembra andare incontro a chi guarda un’immagine o legge un haiku, un tipo di emozione che non può essere catturata in semplici descrizioni binarie, una sorta di sottigliezza”. Anche questo è caratteristico di Ghirri a cui tutti dobbiamo aver pensato guardando le sue immagini, che “non ci spinge mai verso delle considerazioni di tipo riflessivo, quanto piuttosto a soffermarci sulla sorpresa di essere posti di fronte a un accadimento”. E al tempo stesso questo accadimento non è un evento, ma una peculiare sospensione del tempo: “un attimo di esistenza allo stato puro, un battito di ciglia sul tempo in cui una vita si perde nel paesaggio che la circonda e fissa quella perdita in immagine: come se fosse un paesaggio dell’anima” – “come apparisse al mondo per la prima volta e questa prima volta come fosse nel medesimo tempo anche l’ultima: due momenti che nell’immagine rimangono per sempre fissati insieme, ma senza che trovino tra di loro una possibile sintesi unitaria. Questo è il segreto, avvincente e struggente al tempo stesso, che le fotografie di Ghirri mettono in chiara evidenza, dando a chi le guarda un profondo sentimento di pace e d’inquietudine, come se stesse sempre per accadere qualcosa e tutto fosse ormai già definitivamente accaduto”.

Come ottiene questo effetto Ghirri? Non attraverso dei soggetti dimostrativi né delle forme autoriflessive, bensì attraverso quelle che ha chiamato “inquadrature naturali”. È la “naturalezza” la chiave, salvo vedere come la si intende. Detto tra parentesi, potrebbe anche essere una chiave interpretativa di tutta una serie di fotografi italiani, benché diversi tra loro: si pensi a Mario Dondero, a certi neorealisti, anche a quella che è diventata ahimè una maniera di giovani fotografi che puntano sulla diaristica. In che cosa consistono? In quelle inquadrature che sembrano coincidere con il nostro sguardo, o meglio “dei ritagli nei quali il nostro sguardo è guidato e orientato: si tratta di riconoscere quei contorni nel momento in cui si decide di fissarli in un’immagine”. Così Ghirri sembra trovare l’immagine già fatta nella realtà. Non è la scenetta o il “momento decisivo” che tanti amatori credono di trovare e scattano, direi, pensando a Cartier-Bresson piuttosto che alla realtà, allo sguardo, alla vita. È bensì un’immagine soglia – Panattoni ricorda la famosa fotografia del cancello aperto –, “un punto in cui esterno e interno per un istante non cessano mai di permanere l’uno nell’altro. Per questo le fotografie di Ghirri ci appaiono perennemente aperte verso se stesse, rivelandosi così come degli indecidibili luoghi di attesa”. E si pensi sempre che l’immagine è insieme spazio e tempo, dunque, riporta la soglia al tempo: “le sue fotografie non si presentano come un tentativo di negare artificialmente il tempo, di creare delle immagini eterne, ma permettono l’esperienza percettiva di una fuoriuscita dal tempo nel tempo, consentono il continuo riattraversamento di una stratificazione temporale in cui la vita rimane avvinta in se stessa”.

Le distinzioni sono sottili ma fondamentali. Ce n’è davvero per tutti, è quanto dobbiamo apprendere dai filosofi. E questo è solo il nocciolo introduttivo del libro di Panattoni. Gli argomenti e i riferimenti, alle fotografie di Ghirri ma anche ad altro, al cinema per esempio, altra passione filosofica di Panattoni: si pensi al fotografo di Perfect days di Wim Wenders che ha affascinato tutti. C’è qualcosa di orientale in Ghirri? Ci si è mai pensato? Ma non stiamo a elencarli perché rischiano sempre di inquadrare, non “naturalmente”, se mi si permette la battuta, mentre Panattoni procede per una sua strada personale il cui ambito e percorso e la cui coerenza e sviluppo sono misurabili nei suoi diversi libri e scritti, nell’attività che lo vede promotore di gruppi di studio, di riviste e di collane editoriali. Ghirri è stato un autore su cui ha lavorato molto, basti pensare alle mostre e relativi testi in catalogo nei primi dieci anni della manifestazione “Fotografia Europea” di Reggio Emilia, di cui era consulente.

Lungo i capitoli del libro richiama e analizza diverse fotografie specifiche e richiama passi tratti dai testi di Ghirri, tanto acuto da apparire insostituibile anche come analista di se stesso, salvo rileggere in chiave nuova. Questa chiave di Panattoni la scandisco con i titoli dei capitoli del libro che si dispiega in “abitare lo sguardo”, “abitare il tempo”, “abitare gli incontri”, “abitare le immagini”. Traiamone la conclusione che più ci interessa: “Queste immagini non sono altro che una continua riflessione sul modo di vedere, sono delle vedute”, termine in cui risuona il senso letterale, ma non per questo meno stratificato, del participio passato: come se le avessimo sempre viste e allo stesso tempo mai viste.

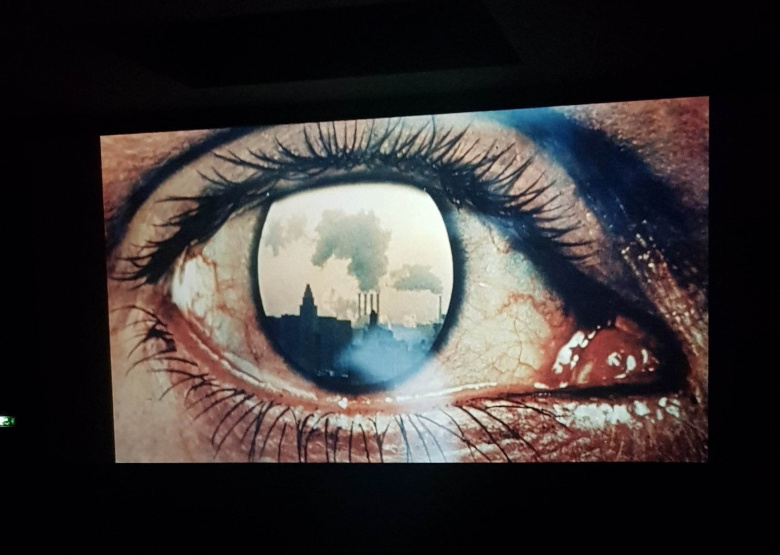

Ricordate la famosa fotografia del dettaglio dell’occhio la cui pupilla riflette il paesaggio? Panattoni conclude con quella e scrive: “L’atto fotografico dovrebbe essere soltanto una sottolineatura delle indicazioni già presenti nella realtà, di questi continui punti di attraversamento tra l’interno dello sguardo e l’esterno della visione, dove i manufatti rivelano ancora la loro reale funzione, ma insieme assumono un ruolo esclusivamente visivo. Attori silenziosi messi in scena nella loro stessa immobilità, mimi capaci di rivelarsi esclusivamente sotto forma di pure immagini, senza tutta contraddire come la loro presenza sembri rimanere a portata di mano. Una mano che, protraendosi, non potrà tuttavia fare altro che allungarsi senza fine verso quell’uso ormai dimenticato nel solo riflesso degli occhi: in una bellissima fotografia di Luigi Ghirri”.

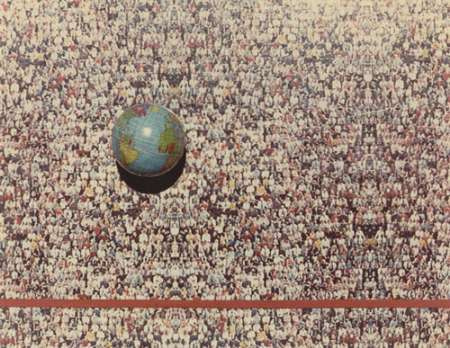

Rompo prosaicamente l’incanto di questo finale quasi sublime nel tono, richiamando a fianco di quella fotografia quella ancora più famosa a cui Ghirri si è tante volte richiamato, quella della Terra vista dallo spazio: non appare a sua volta come una pupilla, che contiene tutte le immagini, come diceva Ghirri, o, come potremmo parafrasare Panattoni, come una soglia a sua volta tra interno e esterno? A portata di una mano che si allunga senza fine. È retorico ma lo scrivo lo stesso: come il Ghirri che ci mostra Panattoni.

Leggi anche:

Giulia Niccolai | Luigi Ghirri e Le déjeuner sur l’herbe

Gabriele Gimmelli | Infinito. Luigi Ghirri tra mito e storia

Marco Belpoliti | Luigi Ghirri tra albe e tramonti

Gloria Negri | Gianni, pifferaio magico

Marco Belpoliti | Luigi Ghirri, né genius loci né postmoderno

Marco Belpoliti | Pianura

Corrado Benigni | Luigi Ghirri tra antropologia e metafisica