Lelli e Masotti: musica fermo immagine

Se vogliamo, l’occhio è da sempre legato alla musica: a un qualunque concerto non riusciremmo a resistere alla tentazione di guardare chi sta effettivamente provocando i suoni che sentiamo, se ci venisse chiesto. Può essere per il concerto rock o di musica barocca, ma è evidente quanto sia profonda la connessione tra la melodia e chi la realizza; nelle espressioni, nei gesti, nel fiato affaticato dopo l’aria.

Altro discorso è quello di vedere congelati alcuni momenti prescelti tratti dal discorso musicale, dal concerto, dalle prove, da tutta l’atmosfera che ruota attorno a una qualunque performance di questo tipo. Lelli e Masotti, duo formato da Silvia Lelli e Roberto Masotti attivo dal 1979 fino alla scomparsa di Masotti nel 2022, sono stati gli artefici di una vasta raccolta iconografica (l’archivio Lelli e Masotti conta più di 400mila immagini) dedicata alla più eminente scena musicale internazionale, a partire dalla loro longeva collaborazione col Teatro La Scala di Milano.

A Bologna, presso il Museo Internazionale e biblioteca della musica, curata dalla stessa Silvia Lelli in collaborazione con Riccardo Negrelli, torna la mostra Musiche, a distanza di sei anni dalla precedente presentazione presso Palazzo Reale di Milano.

© Lelli e Masotti / Lelli e Masotti Archivio.

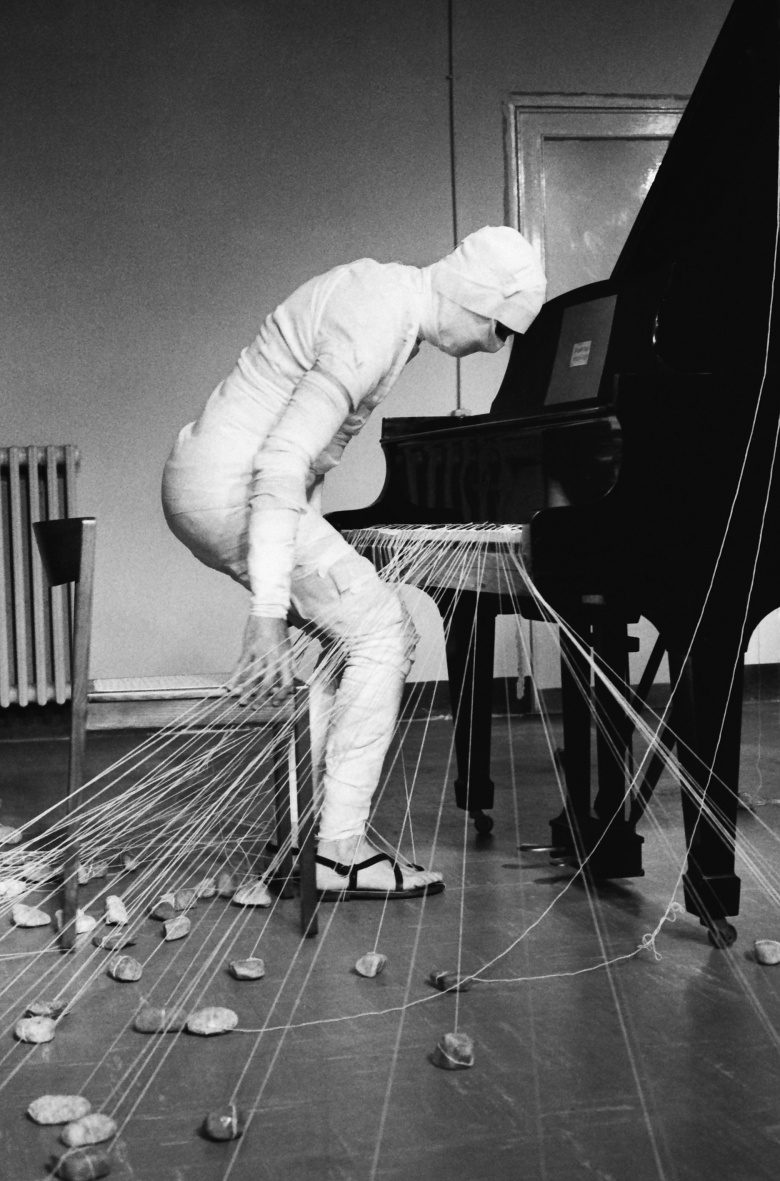

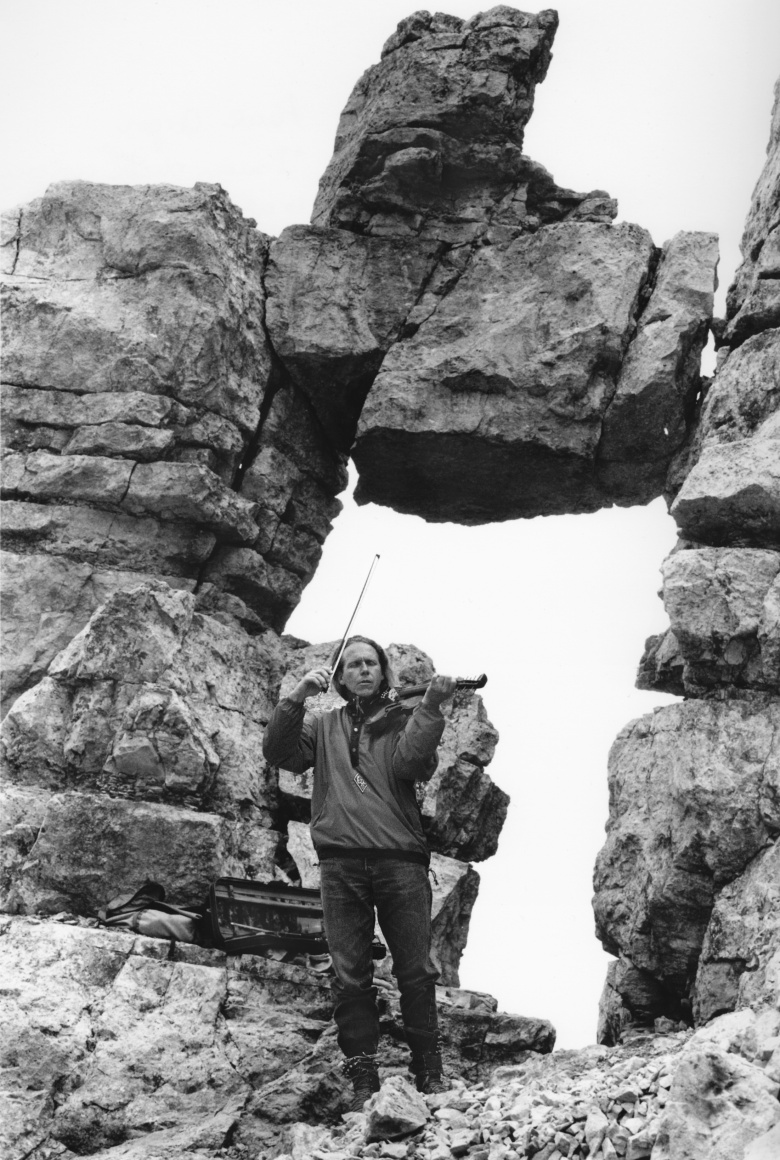

Musiche è una mostra strutturata in più di ottanta immagini e ben descritta dal catalogo (edito da Comune di Bologna | Settore Musei Civici Bologna) che ne accompagna l’esperienza espositiva. Il fatto è che, nella visione della sequenza di immagini, ci si rende presto conto che nello spazio silente delle immagini e della loro coralità cadenzata, si assista in effetti a un’unica, grande sinfonia per gli occhi. Quasi a creare un momento di sintesi totale dei gesti e dei tumulti che hanno accompagnato le più celebri esecuzioni di grandi maestri internazionali, da Yo Yo Ma a Daniel Barenboim, da Luigi Nono ad Arvo Pärt, visti adesso in un momento sottratto a quelli infiniti del tempo musicale, e del faticoso lavoro sul campo. Questa la prima considerazione: l’omogeneità essenziale che l’immagine crea tra pur differenti momenti, anni, esecutori, generi musicali. Non è il dato contingente a interessare alla fotografia, per una volta, quanto la sostanza vera del proprio soggetto. Qui vediamo le fronti corrucciate dei musicisti, o dei grandi performer di quell’avanguardia che stava così prepotentemente maturando negli anni dell’attività lavorativa di Lelli e Masotti – vediamo una bellissima immagine di Ines Klok del 1978 mentre esegue un momento del Quartetto di Davide Mosconi, tutta imbozzolata dal filo di lana mentre tocca una sola corda dell’arpa. E vediamo le mani, le bocche, i gesti fulminei dell’archetto sullo strumento, o del saluto al pubblico col fazzoletto in mano ancora intriso di sudore; certo è che la musica – e l’espressione tutta, avrebbe detto proprio Mosconi – ha bisogno necessariamente di un corpo per poter riverberare. Quello del compositore – Riccardo Chailly teso come un crine, Myung-Whun Chung assorto in un mondo che non vediamo – quello del musicista, quello di chi performa, e quello di chi è seduto ad assorbire l’evento.

Resta da capire cosa siamo noi di fronte a queste immagini: spettatori sì, e direi anche di un concerto, sebbene muto, e sebbene eseguito da decine di mani, menti, strumenti e intenzioni. Guardando le immagini sembra quasi che la sequenza a cui hanno dato vita Lelli e Masotti possa calzare bene su qualunque musica: si può provare col Canto dei Morti di Goffredo Petrassi (che cita Carlo Serra nel suo testo all’interno del catalogo ricco di riferimenti al contesto musicale in cui operò il duo di fotografi) e si può farlo mentre si guarda Petrassi assorto durante l’esecuzione della propria opera. Un circuito che può essere reso attuale in qualunque momento.

“Immaginiamo di percorrere un lungo corridoio su cui si affaccia una lunga teoria di stanze e che da ognuna fuoriescano suoni diversi.” Esatto: l’immagine che ci offrono a parole gli stessi Lelli e Masotti è forse quella più calzante per scorrere, dal vivo o sulle pagine, le decine di fotografie che sono più di personaggi ritratti, più di scatti di reportage. Se Mussorgsky viene ricordato per Quadri di un’esposizione, ovvero un’opera in vari atti composta a seguito di una visita a una mostra d’arte, qui Lelli e Masotti propongono fondamentalmente il ribaltamento di questo riferimento. Qui vediamo immagini tratte direttamente dai momenti reali in cui la musica ha preso vita.

Non è un discorso troppo dissimile da quello che normalmente si fa per quanto riguarda i fotografi di scena del cinema: quando Sergio Strizzi ritraeva Gian Maria Volontè sul set di Cristo si è fermato a Eboli di Rosi, non faceva che rivelarci quegli attimi che non potevano che sfuggire al rigido schema della cinepresa. Il risultato è come un respiro, un attimo dilatato a qualcosa che segue un proprio ritmo serrato e già deciso, e a cui siamo liberi di dare tutta l’attenzione che vogliamo. Non tanto la scoperta di particolari dietro le singole esecuzioni, quanto il privilegio di poter fermare ciò che per sua natura non può che scorrere via, in un senso che si struttura proprio sull’evoluzione dei gesti volti a una trama unica. Lelli e Masotti ci trasportano invece dentro il regno della permanenza, così simile a quello che Vasco Ascolini dona agli attimi delle pièces teatrali del Teatro Municipale di Reggio Emilia, e che pure nascondono la volontà intrinseca di cogliere una coincidenza di forme e ombre che possano svelare e trattenere qualcosa in più della rappresentazione sempre troppo fugace.

© Lelli e Masotti / Lelli e Masotti Archivio.

Siamo nella permanenza, dunque, grazie al duo di fotografi ravennati e grazie alla realtà stessa della fotografia: l’attimo resta e giunge a noi, noi che possiamo ora rimanerci dentro tutto il tempo necessario.

Certo, non sapremo niente più dell’attimo catturato guardando il volto di Demetrio Stratos intento al proprio canto, né mai sapremo il pensiero di Laurie Anderson, o cosa sta dicendo Miles Davis a Darryl Jone: la fotografia ha limiti talmente evidenti da rendere superfluo soffermarsi su ciò che toglie all’esperienza effettiva, mentre regala considerazioni sempre vive nel momento in cui la si guarda. Diego Mormorio nel 2016 dedicò un saggio intero alla meraviglia della scoperta dell’attimo in fotografia (Catturare il tempo. Lentezza e rapidità nella fotografia, Postcart Edizioni): un avvento tardivo e per nulla immediato, sebbene lo si riconduca facilmente alla natura stessa di quest’arte. Ci vollero invece decenni prima di riuscire a congelare l’istante, qualunque cosa esso significhi in termini di numeri e misure, ottenendo quindi quella simultaneità tra l’occhio, lo strumento e l’evento da poter parlare di partecipazione massima dei tre elementi. Non è tanto sapere a quale centesimo o millesimo di secondo gli otturatori di Lelli e Masotti hanno scattato, quanto il saper avverata, attraverso il percorso tecnico, questa contemporaneità millimetrica.

Abbiamo citato Ascolini, ora facciamo una precisazione: se il fotografo emiliano è noto per le proprie trasfigurazioni dei momenti teatrali in termini di ombre (veri e propri neri) e lavoro in camera oscura, Lelli e Masotti soggiornano senza fatica nella realtà come appare, nella manifestazione dell’attimo con tutti i suoi elementi. Per questo possiamo apprezzare la partecipazione viva sui volti di chi sta assistendo al sassofono di Duke Ellington nella sua ultima apparizione dal vivo, a Bologna nel 1973, o inserire in un contesto più speciale il viso assorto di Kim Kashkashian quando notiamo la grande scalinata che invade per intero lo sfondo dietro di lei.

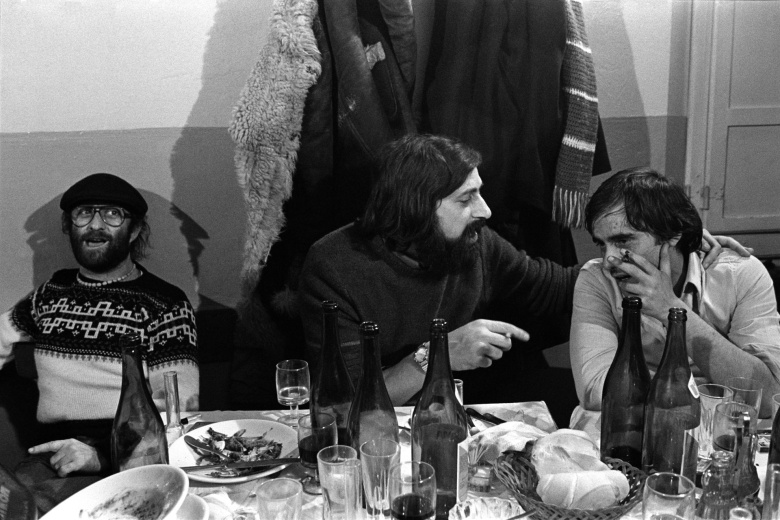

“La scommessa della fotografia” – scrive Carlo Serra – “si mostra l’unica forma narrativa capace di rendere situazioni restie a farsi catturare dalla maglia delle parole”, come a dire che l’attimo non può che essere spiegato che da sé stesso, dal proprio essere reso visibile. Non le parole possono dare all’accadere pieno significato, come non possono renderlo a ciò che può essere detto solo in forma musicale. “Il problema, che inizia con Berlioz, Mahler, Schoenberg, dove spesso si allude a una concettualità musicale talmente interna, o ad un sentire talmente viscerale da concretizzarsi in gesti inafferrabili dal linguaggio.” Un’afasia duplice, e quindi davvero irrimediabile, quella che vede il non-dicibile realizzato in una forma anch’essa muta. Guardiamo, allora, il disporsi dei corpi mentre avverano l’irripetibile, che sia suono o gesto. Come irripetibile sarà l’allegro conversare in cui vediamo ripresi Roberto Vecchioni, Lucio Dalla e Francesco Guccini, immortalati nel 1978 seduti nella bolognese Trattoria da Vito tra posate buttate nei piatti sporchi, sigarette fra le mani e bottiglie vuote: se non è musica questa.

Settore Musei Civici Bologna | Museo internazionale e biblioteca della musica.

Lelli e Masotti MUSICHE

A cura di Silvia Lelli con la collaborazione di Riccardo Negrelli

6 giugno – 7 settembre 2025

In copertina, Roberto Lelli e Silvia Masotti © Fabio Mantegna.