Bob Wilson, la strada dagli occhi alla mente

Bob Wilson, al secolo Robert, lo associo con un cartoccio di pere. Era il 1976. Avevo poco più di vent’anni. Correvo, con una cara amica, a vedere il suo Einstein on the Beach alla Fenice di Venezia per la Biennale teatro diretta da Luca Ronconi, consigliere Franco Quadri, che Wilson lo aveva seguito dagli inizi di Deafman Glance, spettacolo creato dopo aver lavorato con ragazzi disabili.

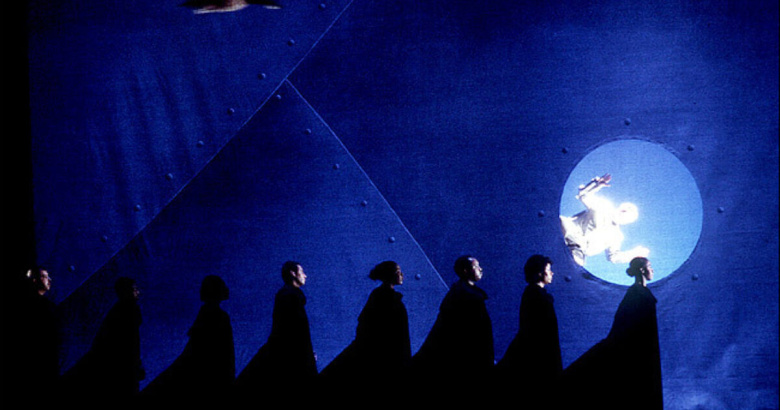

Le pere: perché si diceva che lo spettacolo durasse quattro o cinque ore (e tante durava), e mai avevo assistito a qualcosa del genere, e avevamo paura di morire di fame, o di noia, in quel tempo così dilungato. Poi quel sacchetto non lo toccammo neppure: fummo rapiti dai ritmi lenti, lentissimi, ripetitivi, dalla musica minimale di Philip Glass, dalle grandi immagini (un treno, a vapore, con tanto di sbuffi) che si succedevano come in un ipnotico snervato cartone animato, vivacizzate dai momenti di danza, con Lucinda Childs che ripeteva una stessa sequenza di gesti, rallentando, accelerando, mostrandosi ogni volta uguale e diversa. Era uno spettacolo che apriva la mente, dilatava la percezione, espandeva i confini della mente (sì, quello che qualche volta la mia generazione aveva cercato nella psichedelia). Faceva volare l’immaginazione oltre la grigia banale normalità del mondo reale, riportandoci a quella spiaggia, al violinista Einstein, all’esilio, all’infanzia, a quell’esilio che è l’infanzia guardata retrospettivamente. Era gioco, era divagazione concentrata, era esaltazione dei poteri sorprendenti dell’arte.

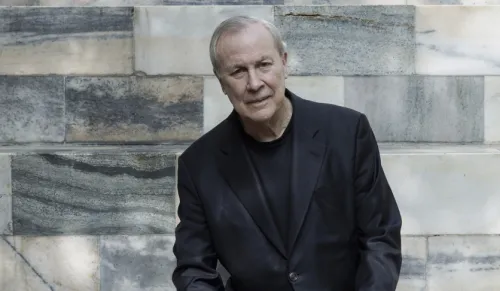

Non so quanti altri spettacoli ho visto di Robert Wilson, nato in Texas nel 1941, molto poco simile allo stereotipo del texano che abbiamo, vestito sempre rigorosamente di nero, minimale appunto, Armani direi; morto a New York a ottantatré anni, ieri. Agitatore delle leggi della percezione, freddo per chi non sapeva farsi aprire gli occhi verso confini mentali e interiori, sobillatore di tempo e spazio, autore di uno spettacolo di dodici ore, The Life and Times of Joseph Stalin e di KA MOUNTain and GUARDenia Terrace, sviluppato per sette giorni su una montagna in Iran.

Ha lavorato con giganti della musica come David Byrne, Tom Waits, Lady Gaga, assecondando il suo lato pop, che lo portava a disegnare scene coloratissime, di forte contrasto luministico, ancora una volta per cercare la strada dagli occhi alla mente all’emozione.

Ha esplorato autori classici come Brecht, con il Berliner Ensemble, e Beckett, in un clownesco allucinato Ultimo nastro di Krapp recitato da lui stesso, con un Giorni felici in cui aveva rinchiuso Adriana Asti (anch’ella scomparsa ieri, a 94 anni), attrice mobilissima e umorale, in una montagna di cemento, con paesaggi montani proiettati sullo sfondo, anch’essi dai toni molto pop. In fondo le sue impaginazioni erano figlie di Warhol e compagni, con colori netti, forme semplici, virate verso il gioco e il semplice, lineare, popolare (con raffinata arte). Con una sua peculiare algida capacità di sezionare i testi, di rovistarli e reinventarli per immagini folgoranti e raggelate sfumature recitative. Rendeva luminoso e insieme repellente il peggio dell’essere umano.

Leone d’oro alla Biennale di Venezia nel 1993, Premio Europa per il Teatro nel 1997, “per la sua capacità di reinventare il teatro come arte globale”, dove ogni elemento entra nella definizione drammaturgica, rompendo i confini, non accontentandosi delle semplificazioni contenute nel termine “globale”, rovistando, scavando, scollegando e collegando, con un ruolo centrale a musica, lingua, immagine, tanto da superare i limiti della lingua, del repertorio, del reale.

In The Civil Wars cercò di unificare sei produzioni internazionali nel segno delle guerre, degli scontri tra culture e paesi, pensando di ricomporre i singoli spettacoli per le Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Ma non riuscì nell’intento.

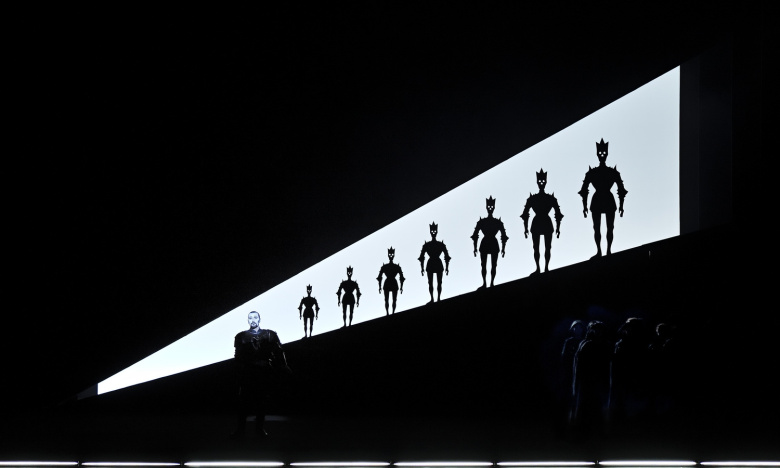

Negli ultimi anni aveva lavorato molto per il teatro lirico, capostipite di registi dal forte segno visivo assunti da una lirica che si esauriva sempre più nel repertorio e sentiva il bisogno di scosse vivificanti. Infatti l’annuncio della morte in Italia lo ha dato il teatro alla Scala. A Bologna nel 2013 vedemmo un Macbeth di Verdi con la sua regia (e scene e costumi): uno spettacolo di colori carichi, che enfatizzavano il rosso del sangue, il blu profondo della notte, i guerrieri come scudi, come macchine armate, le apparizioni all’usurpatore di Scozia come figurine di una fantasmagoria... Così poco melodramma, così raggelato e reso un allucinato rastremato incubo…

Percorse in lungo e in largo l’Italia, a Spoleto, a Venezia, a Milano, a Roma, a Bologna, a Firenze. Era stato adottato dal nostro sistema teatrale. Tanto da arrivare, nelle ultime opere viste, a ripetersi, sempre con uno splendore formale inarrivabile. Ma l’impressione è che sotto quei colori, sotto quella perfezione, ci fosse la replica della maniera che lo aveva fatto grande. Un brand, Robert Wilson, una festa per gli occhi, soprattutto. Ma gli occhi non aprivano più paesaggi interiori. Replicavano incantesimi nei modi di un’avanguardia svuotata dal rovello della ricerca.

Leggi anche

Vega Partesotti, Bob Wilson a Parigi

Maddalena Giovannelli, Bob Wilson. Odyssey

Roberta Ferraresi, Einstein on the Beach