Speciale

Tancredi Mangano. Inabitanti

Tancredi Mangano è un artista ipersensibile. Non lo dico in senso psicologico, che è pure vero, ma nel senso estetico della trattazione di temi forti ma con un’attenzione acuta per la piccola differenza, di un attaccamento al dettaglio significante, di una caparbia difesa della non separabilità tra vita e arte. è un “inabitante”, come titola una delle sue prime serie, ovvero uno che abita dentro ma resiste a ciò che considera delle deviazioni inaccettabili del contesto. Questo vale per la società, ma al tempo stesso per l’esistenza e per la fotografia, per l’arte. è la metafora della condizione dell’artista, come lo sono le pianticelle di un’altra serie, i frutti che diventano volti, le formiche che diventano astri.

Mangano è un significativo rappresentante della sua generazione, cresciuta artisticamente negli anni ’90, quando la fotografia era entrata ormai in modo stabile nelle forme d’arte. Al tempo stesso forse per molti a sostenerla come tale non era più tanto il suo aspetto tecnico o una ricerca estetica particolare quanto proprio il fondo esistenziale che la sottende.

La sua attualità mi pare lampante: a parte la scelta della resistenza, ma anche il versante ecologico e quello cosmico. Ciò che li sostiene in Mangano è la sua convinzione di appartenenza dell’uomo alla natura, che sarà lui stesso a precisare nella nostra conversazione. Quello che resta da sondare è che e come tale appartenenza si traduce in appartenenza all’arte.

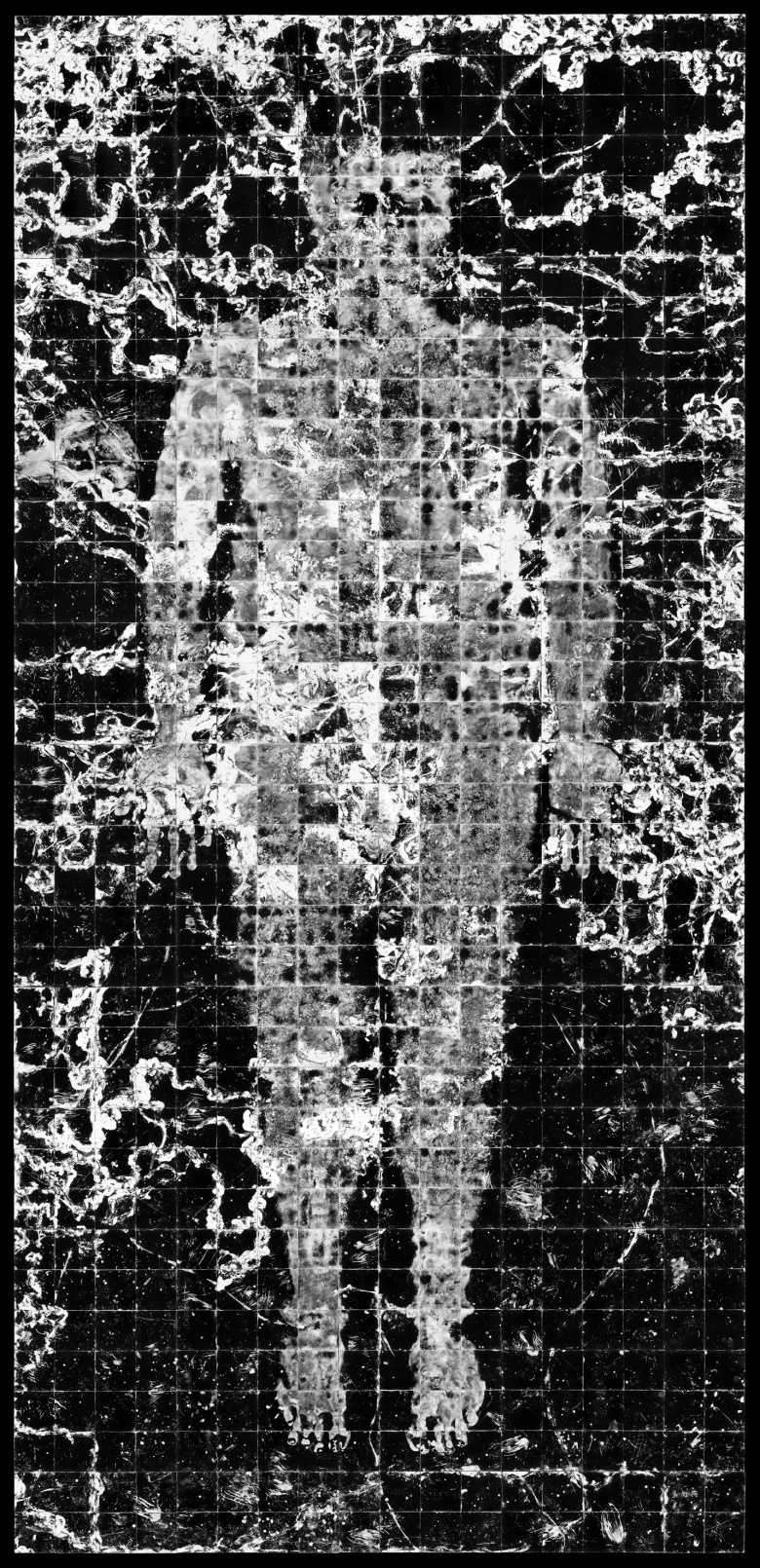

TM: Faccio una premessa per la nostra chiacchierata mi dà l’occasione di ripensare alla mia ricerca e alla sua direzione. La ricerca di un artista può svilupparsi in due direzioni: c’è una ricerca “orizzontale” che si sviluppa sulla superficie, orizzontalmente, immersa nell’attualità e che ha come campi d’indagine la Storia, la politica ecc. e c’è poi una ricerca “verticale”, quella che io conduco, che agisce verticalmente e che sonda le profondità affrontando temi universali, atemporali, quali l’origine dell’uomo, la sua esistenza, la morte. La mia, quindi, è una ricerca che affonda le sue radici nella terra, scandagliandone le profondità per poi riemergere verticalmente e dirigersi verso il cielo e oltre. In verticale, come un albero, come un uomo. Corpo cosmico rappresenta perfettamente questo percorso che lega indissolubilmente l’uomo alla terra e al cosmo.

EG: Racconta dunque come è nato Corpo cosmico, anche perché in riproduzione è difficile dedurlo, mentre in realtà più lo guardi nel dettaglio e più scopri cose.

TM: Fa parte di una ricerca che avevo iniziato già nel 1990-91 con una serie relativa ai volti. Si chiama Volti in trappola ed è in fieri, ogni anno ne faccio almeno uno o due. Sono opere che nascono da una tecnica particolare che consiste nell’annerire con il nerofumo della candela dei piccoli vetri di 6 x 6 cm, creando una superficie molto ricettiva e sensibile. Nel caso del volto i vetrini sono 22, nel caso del corpo sono diventati ben 680.

EG: Perché sono in scala 1 a 1.

TM: Esatto. Dopo avere anneriti i vetrini, la seconda fase è stata quella di prendere l'impronta del corpo, pezzo per pezzo, partendo dalla testa fino ai piedi, dopodiché i vetrini sono stati ricomposti e trasportati in un bosco, dove li ho lasciati per alcuni giorni, cosicché all'impronta del corpo si sono sovrapposte una miriade di tracce, tracce di passaggio di insetti, tracce degli agenti atmosferici, pioggia, foglie, fango, qualsiasi cosa è accaduta in quel luogo e in quel tempo viene registrata da questa superficie molto sensibile. Quando poi decido di ritirare questi vetri, questa “trappola per tracce”, nel caso del volto, che ha delle dimensioni più limitate, lo ricompongo e faccio dei contatti in camera oscura, nel caso invece del corpo diventava troppo complicato fare un unico contatto, perché posizionare 680 vetrini su un foglio, avere anche la planarità eccetera, diventava improbabile, ho fatto dei contatti di gruppi di vetrini, poi li ho scansionati e ho ricomposto il corpo digitalmente.

EG: Da dove ti è venuta l’idea di quest’opera. Intendo dire: sa un po’ di land art, un po’ di body art, c'entra con la fotografia, c'entra con la scultura.

TM: Questa ricerca è nata subito dopo che ho terminato il corso di fotografia alla Bauer. In quel periodo la mia attenzione era rivolta verso un tipo di fotografia se vogliamo chiamarla “sperimentale”, comunque non una fotografia diretta – anche se ero partito da lì con il mio maestro di allora, Francesco Radino, e ho lavorato molto anche con la fotografia diretta. I miei interessi erano più rivolti a una ricerca che si allargava anche ad altre forme d'arte che non erano soltanto la fotografia. Chiaramente ero interessato al lavoro di Giuseppe Penone e di altri artisti che lavoravano con un materiale che poteva anche essere fotografico ma trasfigurandolo in un certo senso. Diciamo dunque che ho questa base che è fotografica, però poi c'è stato uno sviluppo che mi ha portato su altri fronti.

EG: Nello specifico io ho pensato a Dieter Appelt, che l'ha fatto direttamente su di sé.

TM: Sì, la situazione è abbastanza simile. E poi c’è la mia attenzione verso la materia, anche della fotografia.

EG: C'è anche un pensiero sulle origini, dell'uomo – e c’è un rimando alla Sindone, come ha rilevato Roberta Valtorta – e della fotografia?

TM: Sì, tra l'altro sempre in quel periodo iniziavo a conoscere Paolo Gioli, del quale, per un breve periodo, sono stato assistente. Mi piaceva il suo approccio anche, come dici tu, alle origini della fotografia, perché lui lavorava proprio con il foro stenopeico, quindi agli albori della tecnica fotografica. Studiando il lavoro di Gioli, frequentando artisti a me vicini come Natale Zoppis e apprezzando ricerche fotografiche quali quelle di Marina Ballo Charmet, è stato naturale per me dirigermi verso un certo tipo di fotografia. Ed è in questo contesto che ho sviluppato il mio interesse per la tecnica del fotogramma che esclude l’utilizzo della macchina fotografica per ottenere immagini dal contatto diretto del soggetto-matrice con il foglio di carta sensibile. I cicli dei Volti in trappola e Corpo cosmico nascono da questo procedimento, facendo coincidere, in un certo senso, le origini dell’uomo con quelle della fotografia.

EG: La seconda immagine all'apparenza è molto diversa.

TM: Il ciclo delle Pioniere e quello degli Inabitanti, che vedremo dopo e che sono come dire l'uno il negativo dell'altro, nascono più o meno nello stesso periodo. Il lavoro delle Pioniere è nato grazie alla committenza del museo di Cinisello Balsamo, nel 2002, nell'ambito del progetto che si chiamava “Idea di metropoli”. Io ho deciso di fare una sorta di erbario, fotografando queste erbacce che nascono nella città, diciamo resistendo a qualsiasi tipo di difficoltà. Fotografandole e anche nominandole, quindi recuperando anche il loro nome, in un certo senso ne ho fatto una sorta di ritratti.

EG: È un tema molto affascinante che molti hanno trattato, della resistenza di queste erbacce che crescono nei luoghi più incredibili.

TM: Sì, incredibili. Ancora adesso, se mi capita di trovare un soggetto interessante, lo fotografo.

TM: Molti lavori restano aperti. Forse l’unico è quello degli Inabitanti che rimane chiuso, legato chiaramente a quel contesto. Si tratta di una serie di fotografie fatte nella zona della Bovisa dove ho abitato per qualche anno. A ridosso della stazione della Bovisa c'è un’area boschiva abbandonata dove si erano insediati una quarantina di rumeni che avevano creato una specie di piccolo villaggio. La cosa mi aveva incuriosito e avevo iniziato a fotografarla. Inizialmente standone fuori: c'era una specie di recinto e una barriera visiva di piante. Ho lavorato con un piccolo formato, maneggevole, per capire.

EG: E sono quelle in cui il primo piano è occupato da vegetazione e gli “inabitanti” si vedono al di là.

TM: Sì, guardo attraverso, come fossi una sorta di spione che guarda quello che succede all'interno di quest’area boschiva. Dopodiché mi sono incuriosito vedendo alcune persone che vi entravano e ho deciso di avvicinarmi a quelle costruzioni. Anche perché mi interessava anche lavorare sui materiali: queste pseudo-capanne venivano infatti costruite con i materiali che trovavano in città, teloni e pezzi di recupero, ma la struttura veniva fatta con i rami trovati all'interno del bosco. Era questo che mi interessava, questo rapporto naturale, anche un po’ primitivo, di tornare alle origini e di come l'uomo potesse nel 2003 vivere o sopravvivere all'interno di una città in quel modo.

Chiaramente per poter fotografare – le strutture, non le persone, perché non mi interessava fotografare le persone – ho dovuto incontrare il capo di questa comunità e chiedere il permesso. Quindi sono riuscito ad entrare. La cosa particolare è che potendomi avvicinare ho lavorato invece con una macchina più grande, che era una 13 x 18, che era perfetta per restituire la materia di queste strutture.

EG: A questo punto si vedono, al di là del cambio di tecnica, i fili che uniscono le tue serie: c'è la natura, la vegetazione, c'è la resistenza... Nelle Pioniere è evidente ma anche in Corpo cosmico c’è una resistenza nei confronti della città e ciò che rappresenta.

TM: Lì io direi anche un abbandono, perché in quel progetto c’è il restituirsi alla natura. Usando molte virgolette, c’è una sorta di “sacrificio”, se vuoi, e c'è una parte legata all'appartenenza, al fatto di appartenere alla terra, di diventare un tutt’uno. Questo tema si trova un po’ in tutto il mio lavoro, cioè che l'uomo è natura, fondamentalmente non si possono staccare le due cose. Perché quando poi gli insetti passano sulla mia impronta, alla fine l'ultima immagine è una specie di nuova geografia del corpo che si crea dall'unione delle mie impronte con tutti quei passaggi naturali.

EG: Poi ti metti a fotografare dai finestrini dei treni!

TM: Sì, è un lavoro strano quello. Molti lavori nascono anche dall'osservazione, questo è nato semplicemente dal fatto che in quel periodo facevo il pendolare tra Milano e la campagna. Quindi, osservando il paesaggio dal finestrino, cosa che adesso non si fa più perché tutti guardano il cellulare – quindi il finestrino adesso è diventato il cellulare! –, rimanevo sempre affascinato dal mutamento del paesaggio, da questo strano paesaggio fuggevole e sfuggente e anche quasi impalpabile, non so, legato anche al sogno. Questo oltre a un significato molto più diretto, visivamente legato a un discorso anche di astrarre il paesaggio. È un paesaggio che con la velocità assume una forma astratta, a volte irriconoscibile, molto vicino anche alla pittura. Nel mio bagaglio culturale c'è anche molta pittura, mio padre era pittore. Non a caso alcune delle immagini più astratte ricordano, per certi versi, gli abstract paintings di Gerhard Richter (artista che seguivo e approfondivo in quegli anni). E poi ci sono gli elementi della casualità e dell’imprevedibilità che accomunano le due ricerche, anche se quella di Richter è una casualità controllata.

EG: A questo proposito, sostanzialmente sono di due tipi.

TM: Esatto, questo giustifica in un certo modo il titolo della ricerca, che è Da una certa distanza. Quindi, da una certa distanza avvengono questi strani passaggi di piani: verso l'infinito l'immagine è più nitida, mentre più ci si avvicina al finestrino del treno e più le cose appaiono sfocate. Così, in un continuo alternarsi di piani, il paesaggio muta ininterrottamente creando come una destabilizzazione della percezione visiva.

EG: Quello che mi ha colpito la prima volta che ho visto in particolare quelle del secondo tipo, quelle più astratte, è stato che le fotografie erano stampate su una carta quasi velina, sottile, e al tempo stesso montate su un supporto molto spesso, che le staccava molto dalla parete.

TM: Sì, erano montate su una struttura in plexiglass, non incollate su un supporto ma libere, per cui si ha un senso di leggerezza e di sottigliezza, che in effetti enfatizza questa peculiarità di immagine quasi impalpabile.

EG: Diventa un'operazione di smaterializzazione. Voglio dire: piuttosto che richiamare il futurismo, è tutta un'altra storia.

TM: Infatti, non c'è quel discorso legato al carattere sovversivo della velocità, eccetera. C'è un discorso legato alla percezione, questo sì.

EG: Che sarebbe?

TM: Di come viene percepito un paesaggio in movimento. Cioè in questo caso non c'è più la contemplazione che caratterizza da sempre il paesaggio e quindi una certa immobilità. Qui invece mi interessava creare un altro tipo di concetto di paesaggio. Era questa la mia idea.

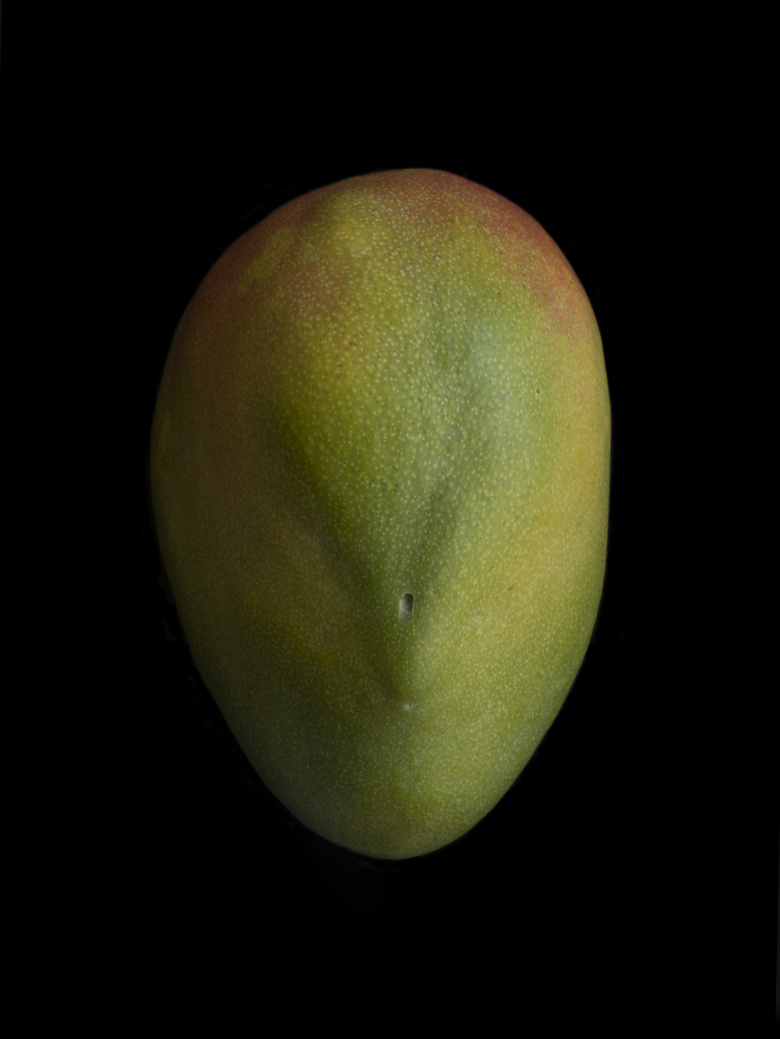

EG: La quinta immagine è della serie dei manghi fotografati come teste, i frutti-testa.

TM: Era un periodo in cui avevo iniziato anche a fare scultura, non a caso, ed è una serie di fotografie di manghi. Anche questo è un lavoro che nasce dall'osservazione, andando nei supermercati o nei mercati, notando questa strana fisionomia e rendendomi conto anche che c'era la possibilità di trovarne di differenti. Questa cosa mi affascinava e da lì sono partito per farne una serie. Ogni mango ha un suo carattere, come una testa.

EG: Quindi è un ritratto.

TM: Sì, sicuramente c'è un discorso legato al ritratto.

EG: Credo che sia molto importante l’uso del fondo nero.

TM: Sì, il fondo nero è importante perché comunque il nero richiama una sorta di mistero, ha a che fare con il buio primordiale. Ho lavorato anche in altre serie facendo delle immagini molto scure, quasi totalmente nere, dove è difficile riuscire a scoprire che cosa raffigurano. Il fondo nero è legato anche alla pittura, se si pensa ai ritratti del ‘6-700, spesso si usava un fondo molto scuro o addirittura nero.

EG: A me è venuta in mente l'espressione di Deleuze “divenire frutto”, cioè divenire natura piuttosto che essere natura, che vale anche per Corpo cosmico e le altre tue serie.

TM: Per me, come dicevo, l’uomo è parte integrante, quasi inscindibile, della natura. Per questo in un certo senso cerco l’uomo negli elementi naturali. E lo trovo, perché anche queste immagini dei manghi inevitabilmente si riferiscono a delle fisionomie. Siamo noi che proiettiamo la nostra immagine, ma questo è la nostra soggettività che ce lo fa fare, è inevitabile. Sì, la tematica del divenire è molto presente nei miei lavori; c’è sempre una trasformazione in atto, un passare da uno stato ad un altro, il che rispecchia peraltro l’agire della natura.

EG: Apriamo una parentesi sulla tua scultura. Ricordo almeno due tue esposizioni in cui erano compresenti fotografie e sculture. Nella prima erano dei calchi, è questo il legame con la fotografia.

TM: Sì, è un tema molto legato alla fotografia, un discorso sul positivo/negativo. E devo dire che anche qui è per comodità che le possiamo chiamare “sculture”, in realtà non sarebbero sculture, perché la scultura è un risultato che si ottiene sottraendo (o plasmando) materia. Qui la maggior parte dei lavori sono proprio dei calchi. Questa operazione è anche legata a un concetto con cui io combatto spesso, sul fatto cioè di rappresentare qualcosa, nel senso di dare forma a qualcosa, se con la scultura significa inventare una forma o creare una forma. Ecco, su questo io ho sempre avuto molta difficoltà, mentre mi diventava molto più semplice lavorare su delle forme già esistenti. Con tutto il rischio che questo comporta, perché rischia di esserci solamente un calco, ma non deve essere solo quello, deve essere portatore anche di qualcos'altro ed è quel qualcos'altro che io devo e voglio aggiungere.

EG: E anche questo ha a che fare con la fotografia. Invece nelle sculture esposte insieme alle teste-mango, le sculture erano diverse.

TM: Erano sculture molto piccole, variavano dai 9 ai 13 centimetri. Erano un po’ una via di mezzo tra il calco e il dare forma. Ero partito dal calco di peperoncini secchi al quale avevo aggiunto una testa che avevo modellato io e diventavano delle figure, dei “demiurghi”, il titolo della serie. Era un raro caso di unione di calco e di una parte che viene creata da me.

EG: Ricondotti alla figura...

TM: Sì, ricondotti alla figura umana, inevitabilmente.

EG: Descrivimi tu l’ultima immagine perché la vedo per la prima volta.

TM: Anche questo è un lavoro nato dall’osservazione. Come dice il titolo Galassie di Selinunte, sono immagini che ho realizzato proprio a Selinunte, in Sicilia. Sono immagini di formiche che entrano o escono dalla loro tana, su questo terreno molto arido e chiaro, quasi bianco, perché era una giornata di sole molto forte. Tornado a casa e guardando le fotografie, mi è venuto quasi automatico fare questo cambiamento dell'immagine da positiva a negativa. Tutto quello che era bianco diventava nero e le formiche nere diventavano bianche e quindi l'immagine che ho ricavato inevitabilmente mi ha fatto pensare a delle galassie. Dunque torniamo al solito discorso: quando non è della terra, è del cosmo, quando l'appartenenza non è alla terra, è ancora più ampia, è al cosmo. Si aggiunge il discorso della scala, della misura, dell'infinitesimamente piccolo che diventa infinitesimamente grande. Questo per me è fondamentale.

In copertina, Galassie di Selinunte, (2018) 2024.

Leggi anche:

Elio Grazioli | Mario Cresci a ritroso

Elio Grazioli | Le soglie di Silvio Wolf

Elio Grazioli | Campigotto extraterrestre

Elio Grazioli | Paola Di Bello: sparizioni

Elio Grazioli | Paola Mattioli: lo sguardo e il ritmo

Elio Grazioli | Alessandro Calabrese, liquidare e liquefare la fotografia

Elio Grazioli | Pierluigi Fresia: l’errore del nulla

Elio Grazioli | Antonio Biasiucci in controluce

Elio Grazioli | Marina Ballo Charmet: guardare di sbieco

Elio Grazioli | Carlo Fei, né più né meno

Elio Grazioli | Luigi Erba: l’interfotografia