Speciale

Donna, africana, meticcia

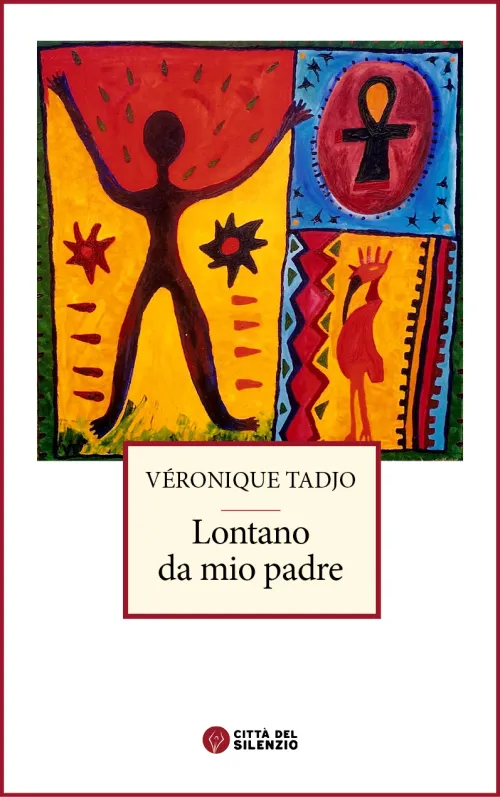

Lontano da mio padre, (trad. di Sergio Arecco, Città del silenzio, 2025), della scrittrice ivoriana Véronique Tadjo è un romanzo fortemente autobiografico, in cui i drammi personali di Nina, la protagonista del libro, si intrecciano con quelli del suo Paese, racconta la Costa d'Avorio di oggi. Un libro che è come una lettera a quest'uomo scomparso, di cui scopre lo spirito poligamo e, allo stesso tempo, nuovi fratelli e sorelle. Il romanzo è breve ma affronta una varietà molto ampia di tematiche tipiche dell’Africa attuale, continuamente in bilico, o forse sarebbe meglio dire in un equilibrio instabile, tra le tradizioni e il mondo globale: qual è il posto della donna nella famiglia africana? Come vivere tra due culture (Véronique Tadjo, come la sua protagonista, Nina, ha una madre francese)? Cosa rappresentano le proprie radici quando si vive in esilio da molto tempo? Queste domande sono tanto più dolorose perché la Costa d'Avorio, dopo la guerra civile, è un paese esangue, che ha perso i suoi punti di riferimento e la sua identità.

Nina torna nel suo Paese, per seppellire il padre e organizzare il suo funerale. È proprio questo ritorno in famiglia, l’incontro con familiari, parenti, amici e vicini, che fa sentire Nina sola. Il Paese che ha lasciato tanto tempo prima le sfugge; le regole e le usanze rimangono oscure, così come l’atteggiamento delle persone a lei vicine. In questo turbinio di emozioni contrastanti generate dal suo ritorno, dal suo dolore e dalla sua diversità, Nina cerca di ricostruirsi attraverso una profonda introspezione. «Il paese non era più lo stesso. La guerra lo aveva segnato, sfigurato, ferito. Per viverci oggi, bisognava rinnegarne la memoria e le idee obsolete. Lei era stata via troppo a lungo. […] Era prima della guerra, prima della ribellione. Tutto era cambiato, tutto era crollato. L'esilio le diede uno schiaffo violento in faccia e le si avventò addosso». Nina si sforza anche di assumere il ruolo che ora le è stato assegnato nella casa del padre, soprattutto perché è sconvolta nell'apprendere dell'esistenza di quattro fratelli e una sorella illegittimi. Suo padre era poligamo e lei non lo sapeva.

Chi era allora il Dottor Kouadio Yao? Quest'uomo che paradossalmente lei scopre proprio nel momento in cui scompare per sempre? Quale posto le spetta ora all'interno di questo clan familiare la cui genealogia sembra così contorta? Riuscirà a ricostruire la sua vita e perdonare suo padre, i cui segreti hanno scosso le sue certezze? Come donna meticcia in esilio, come vede ora la società ivoriana? Sono tutte domande spinose che Véronique Tadjo solleva e che rendono avvincente e profondo il suo romanzo.

«Ogni volta che Nina e sua sorella uscivano a fare una passeggiata, un'orda di bambini le seguiva cantando: "Bôfuè, bôfouè!". Pur non parlando la lingua locale, sapevano che i bambini le chiamavano "bianche". Quindi evitavano di avventurarsi da sole. In seguito, scoprirono che questo termine si applicava anche a chiunque indossasse abiti europei o parlasse con un accento straniero. Magra consolazione: il danno era ormai fatto».

Per motivi di protocollo, il funerale viene rinviato più volte, ma in questo Paese in preda alla guerra civile, in questa città di Abidjan nella morsa del caos, Nina cerca di accettare, di abbracciare la sua impotenza e di ritrovare un senso di appartenenza perduto per sempre. Nonostante la sua posizione di vicina e straniera, occupa con dignità il posto che ora le spetterà in questa casa paterna.

Qual è il potere delle donne all'interno della famiglia, fino a che punto può arrivare l'ambiguità del loro comportamento quando si tratta di poligamia, eredità familiare o scelte di vita? Con voce decisa, Véronique Tadjo interroga l'Africa di oggi, tra rituali ed eccessi politici, destini individuali e ritratto di una cultura ancestrale.

Tadjo è una scrittrice profondamente impegnata nell’affrontare temi come l’identità, la condizione femminile, la storia, la memoria, la violenza genocida e le sfide sociopolitiche dell'Africa, talvolta rivelando echi della “negritude” di Leopold Senghor. Non esita a posizionarsi a favore dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere, senza peraltro definirsi un'ardente attivista femminista.

Lontano da mio padre è il racconto di se stessa attraverso un’altra donna, è il dilemma di chi si ritrova con più identità, cercando di farle convivere, di chi vuole allontanarsi da certe tradizioni, sentendo dentro di sé di esservi però ancora legata.

In altre parole, è il racconto di molti africani della nostra epoca.

Leggi anche:

Marco Aime | L’Africa non è un paese

Marco Aime | L’Africa a Venezia

Marco Aime | Africa rossa

Marco Aime | Restituzione: di chi sono le opere d’arte?

Marco Aime | L’etnocentrismo ministeriale. E l'Africa?

Marco Aime | Alì “Farka” Touré: la mia musica viene dall'acqua

Marco Aime | Ousmane Sembène, padre del cinema africano

Marco Aime | African Parks: business bianco

Marco Aime | Africa: la storia dalla parte del leone

Marco Aime | Africa: il progresso del sottosviluppo

Marco Aime | Ngũgĩ wa Thiong’o: biblioteche che muoiono