Speciale

Ibsen: amici e nemici del popolo

Non so se avete presente quel bel film di Agnès Jaoui intitolato Il gusto degli altri, che nel 2001 fu anche candidato all’Oscar come miglior pellicola straniera...? Beh, forse ricorderete la scena in cui un gretto uomo d’affari, dopo aver assistito a uno spettacolo di teatro di cui ha capito poco o niente, si trova a cena con la compagnia. Lui è lì solamente perché si è innamorato di una delle attrici, che però mal lo sopporta, e anzi lo espone ripetutamente a meschine figure. Per esempio, quando a tavola si discute di Henrik Ibsen, che l’imprenditore francese dice di conoscere bene, come se si trattasse di un qualsiasi personaggio pubblico, e non di un autore morto da quasi un secolo. Al di là della cinica comicità della situazione, che rasenta il classisimo, in realtà il malcapitato non aveva proprio tutti i torti: Ibsen è sicuramente uno dei più vivi tra gli autori morti, e le sue opere continuano a essere messe in scena, ora anche più di allora, nei teatri di tutto il mondo occidentale. Soprattutto i protofemministi Hedda Gabler e Casa di bambola; o quei drammi sociali come John Gabriel Borkmann, I pilastri della società e, naturalmente, Un nemico del popolo.

La trama di quest’ultimo è molto semplice: siamo in una tranquilla cittadina del sud della Norvegia, rinomata località turistica sede di prestigiose e frequentatissime terme. Il nostro protagonista si chiama Tomas Stockmann, ed è il dottore responsabile dei bagni; in seguito a una serie di analisi chimiche, ha appena scoperto che le acque sono contaminate da infiltrazioni dovute agli scarichi industriali che inquinano le falde e il terreno circostante. Bisognerebbe pertanto interrompere l’attività, fare ulteriori ricerche, bonificare il suolo e possibilmente rinnovare gli impianti. Un bel costo, e un bell’impiccio: può permettersi una cittadina che vive di turismo di chiudere per mesi la sua più importante attrazione, nonché fonte di ingenti ingressi economici? «Che impulso, che sviluppo ha avuto la città negli ultimi anni! Girano i soldi, c’è vita, movimento. E intanto il valore degli immobili e dei terreni cresce di giorno in giorno (...), aumenta la richiesta di alloggi, sono necessari nuovi appartamenti. Le cose promettono bene»... Sono parole del sindaco della cittadina, nonché (guarda un po’!) direttore del Consiglio di amministrazione delle terme, che di cognome fa anche lui Stockmann, visto che è il fratello più grande di Tomas. A Peter non sembra proprio il caso di interrompere questo trend positivo, chiudendo la struttura; né tantomeno di sollevare un polverone, allertando stampa e cittadinanza. Così, il giornale locale che a seguito della scoperta aveva cercato di cavalcare la sensazionale notizia sostenendo il dottore, poco a poco, a suon di ripensamenti e mezzi ricatti, finisce invece per sposare la tesi del sindaco; censurando e poi calunniando Tomas Stockmann, che sarà da tutti additato come nemico del popolo.

Corruzione, insabbiamenti, nepotismo, voltagabbana... sembra la sceneggiatura di un film di Elio Petri, vero? E invece è il lato oscuro della politica scandinava della seconda metà dell’Ottocento; il che, lasciandoci forse un po’ basiti, fa comunque trasparire tutta la modernità di Ibsen nel denunciare la complicità tra affari pubblici e mezzi di comunicazione di massa, nel deformare la verità manipolando il linguaggio. Cos’è accaduto? Che la meticolosa relazione del dottore sulla qualità delle acque viene tacciata dalla stampa di “imprecisa”; mentre sono presentati come attendibili i dati con cui il borgomastro dimostra come le perdite originate dalla chiusura delle terme avranno una sostanziale ricaduta sui contribuenti, provocando un incremento della pressione fiscale. D’altra parte, un quotidiano che si chiama “La voce del popolo” dev’essere sempre dalla parte del popolo, e quindi deve scrivere quello che il popolo vuole leggere – si giustifica senza mezzi termini Hovstad, il direttore del giornale. E a chi piace leggere che c’è un problema? E che, per rimediare a questo problema, bisogna alzare le tasse? Molto meglio sentirsi dire che le cose vanno a gonfie vele, che è quello che tutti e tutte vogliamo, o no? In una cultura del comfort – guardatevi intorno, ogni pubblicità ce lo ricorda – l’esigenza è quella di essere confortati. E in fondo, anche noi, non leggiamo forse più volentieri quei quotidiani la cui linea editoriale corre parallela alla nostra linea di pensiero? Non diamo spazio sui social alle opinioni di quelli con cui già siamo d’accordo? Non andiamo a teatro a vedere quegli spettacoli che siamo sicuri non ci disturberanno? Il bias di conferma ci dice che tendiamo a dare maggior credibilità a quelle informazioni che rinforzano le nostre credenze. E cosa c’è di più ragionevole di quel che risponde alla nostra idea di ragione?

Ormai pochi se ne ricordano, ma una quindicina di anni fa, prima delle piogge di like su Instagram, quel che contava su Facebook era il numero di appartenenti alla tua comunità: bisognava riempirsi di amici. Questa parolina magica, che ha dato il titolo alla più iconica delle serie tv americane e al padre di tutti i talent show italiani, rende l’idea di quale sia l’ideale politico della società in cui viviamo: l’eliminazione del problematico, che diventa omologazione; l’armonia di opinioni, che sfocia nell’uniformazione dei punti di vista; l’assenza di conflitto, che è anche assenza di conflitto dialettico, naturalmente. Affinché io possa piacere alla comunità (virtuale, televisiva o elettorale che sia) c’è bisogno che gli individui che la compongono siano d’accordo con me; e saranno sicuramente d’accordo con me, se io dico cose che non si discostano di molto da quel che pensano già. Ora: se c’è qualcosa che accomuna la caccia al consenso nei social, i talent, le serie televisive o le campagne elettorali è proprio che non importa tanto mostrare ciò che è reale, ma ciò che riafferma l’idea di realtà del pubblico a cui si rivolge. Alla dicotomia “vero-falso” si è sostituita quella “accettabile-inaccettabile”. Aristotele, nella sua Poetica, affermava che nella composizione delle storie bisogna preferire «il verosimile anche se impossibile, al possibile ma poco credibile»: chi crea finzioni non si deve occupare tanto del valore di verità delle cose, ma della loro credibilità. Più importante che un fatto sia accaduto realmente, è la sua funzione all’interno di una narrazione: se si inserisce bene nella coerenza del discorso, ok! Questo doveva valere unicamente per il teatro, la poesia, sia chiaro... ma poiché non c’è – credo – disciplina alcuna che abbia attinto a mani basse dalla teatralità più della politica... beh, logico che il discorso politico abbia finito per utilizzare gli stessi meccanismi aristotelici di costruzione della storia. Non sono tanto i contenuti, ma le forme del discorso, a determinarne l’efficacia, cioè l’indice di gradimento. Ma, in questo modo, il consenso diviene l’unico legittimatore della credibilità di un fatto.

È una delle matrici del populismo, cioè di quella branca della politica costruita sulla capacità di chi porta il discorso di generare un’empatia tale da mettere in secondo piano i contenuti del discorso stesso. Ora, tra le prime strategie per generare quest’empatia c’è quella di far credere al pubblico di essere lui il vero protagonista; chi porta il discorso deve sembrare invece un semplice sparring partner, una spalla, un servitore (del popolo, appunto). Ricordate quando Riccardo III rifiuta per tre volte la corona davanti all’assemblea dei cittadini, nell’atto pubblico di finta umiltà magistralmente messo in scena da Buckingham? Il popolo deve sempre pensare di avere il potere: non significa questo, etimologicamente, la parola “democrazia”? Il popolo vota, ed esercitando strenuamente questo diritto si illude di poter decidere. Ma cosa succede se il popolo votante, accecato dalla furbizia shakespeariana del politico che ha preparato ad arte la sua messa in scena, non riesce più ad accedere ai contenuti del discorso, e si ferma alla superficie delle forme? Cioè se il popolo va a votare senza essere più in grado di distinguere la realtà dalla finzione; inconsapevole di come questa incapacità infici l’esercizio di un tale diritto, di un tale potere? O, parlandoci chiaro: cosa succede se il popolo che vota e decide è un popolo senza istruzione, né formazione, né informazione, né coscienza di quel che sta veramente votando e quindi decidendo?

Eh già – si dirà – ma chi determina se un popolo ha o meno cultura democratica? Gli intellettuali? Quelli che credono di sapere più di te? Quella massa di saputelli che vi vuole ideologicizzare?! Non lasciatevi ingannare, pensate con la vostra testa! – è il refrain che si ode da più parti (quasi tutte, curiosamente, a destra). Ogni parola che derivi da “intelletto” è ormai una brutta parola, e il termine “intellettuale” fa subito pensare a un pedante censore liberticida. Perché la libertà è preziosa, non ci hanno insegnato questo?! La libertà di avere quel che uno vuole avere, la libertà di decidere quel che uno vuol decidere, la libertà di vivere la propria vita, ognuno come più gli garba. Altro non è, in fondo, che l’evoluzione di quel processo che ha portato il liberismo a espandersi oltre il campo dell’economia per invadere quello della cultura. E in una cultura che promuove l’individualismo e l’assenza di limiti, è evidente come la libertà si atomizzi in tante libertà sui generis, tutte con aspirazione all’infinito: siamo giustamente un “popolo delle libertà” – qualche genio del marketing l’aveva capito prima degli altri. Per cui, per esempio, la libertà di espressione si è confusa se non fusa con la libertà di dire ciò che si vuole; anche di dire il falso, la cui verificabilità è ridotta a una questione retorica: è vero non ciò che è vero, ma ciò che viene detto “vero”. Questo fa sì che la ragione stia dalla parte di chi ha i mezzi e il know how per costruire il discorso più attraente. Ci sarà mica bisogno di ricordare che già Platone, duemilacinquecento anni fa (lo scrivo in lettere perché così sembrano ancora di più) metteva in guardia dagli abusi della retorica dei sofisti e del loro potere demagogico...?! Sono i vizi della democrazia. La democrazia è il potere al popolo, ma se il popolo non ha gli strumenti per esercitare questo potere, la democrazia è la peggior cosa che può capitare a un paese. E una frase così certamente susciterà certe inimicizie.

Ecco più o meno quello che pensa il nostro dottor Stockmann. Censurato sul giornale, Tomas raduna un po’ di gente in una grande sala messa a disposizione da un amico capitano di vascello, uno dei pochi che apprezza la sua onestà. Il comizio pubblico organizzato privatamente prende però una piega insolita: visto che di pagare più tasse nessuno vuole sentir parlare, il discorso del dottore vira su un altro obiettivo: denunciare quanto sia inquinata non l’acqua delle terme in cui i cittadini si bagnano, ma l’intero sistema politico in cui i cittadini sono immersi. A partire dai vertici, cioè la classe dirigente, fino a scendere alla base della piramide, cioè il popolo stesso: «il più pericoloso nemico della verità e della libertà fra noi è, se proprio volete saperlo, la maggioranza. La solida e compatta maggioranza, la maledetta maggioranza democratica. (...) Ma ditemi: chi è che forma in un paese la maggioranza, gli intelligenti o gli imbecilli? Penso sarete tutti d’accordo con me se dico che in tutto il nostro bel pianeta, di imbecilli se ne trova una maggioranza schiacciante. (...) Sono i pochi, la minoranza, che hanno ragione!».

Qualcuno potrebbe obiettare che qui Stockmann si sta arrogando da solo il diritto di determinare il concetto di “bene” e di decidere bene per la massa, cosa alquanto pericolosa, e un po’ è vero; o che, nel suo discorso, sta facendo uso formale delle stesse strategie retoriche che critica nei contenuti, ed è un po’ vero anche questo; o che è semplicemente un po’ stronzo: vero. Ma Ibsen vuole dimostrare che il sistema politico è in crisi perché è in crisi un sistema di pensiero; ed è quest’ultimo che va cambiato, se si vuole cambiare il primo, non c’è altra via d’uscita. Per fortuna il nostro autore è anche un inguaribile ottimista, che crede che le generazioni future possano costruire un mondo migliore: tutto quello che Stockmann fa, lo fa per i suoi figli, a cui vuole essere da esempio. Per questo, pur essendo inviso a tutti, non accetta l’offerta dell’amico capitano di partire per il Nuovo Mondo, ma decide di restare. C’è un urgente bisogno, qui e ora e sin da subito, di gente come lui: qualcuno che non evita i conflitti, ma li affronta con la dialettica; non accomoda le cose, ma ne rivela la natura problematica; non cerca la comodità a ogni costo, ma accetta di fare i conti con la scomodità del vivere in comune. Stockmann sa che un’amicizia sana non è quella che ci rimanda tutto il tempo che siamo perfetti, perfette; ma quella capace di spostarci un po’ dalla nostra posizione, dalla nostra comfort zone, per stimolarci a essere persone migliori. Così, quello che il linguaggio della politica aveva tacciato di “nemico” del popolo si scopre, al contrario, suo amico; rivelando al contempo che, dietro le spoglie di chi fa tanto l’amicone, spesso si nasconde il più pericoloso nemico della democrazia.

Per saperne di più

Per Rizzoli trovate una bella edizione quasi completa dei drammi di Ibsen, che risultano forse oggi un po’ lunghini da mettere in scena, ma resistono bene al tempo. A dimostrazione della modernità dell’autore norvegese, segnalo la riscrittura che nel 1950 ne fece il drammaturgo americano Arthur Miller, intitolata An Enemy of the People; di cui nel 1978 George Schaefer ha diretto una versione per il grande schermo, con Steve McQueen come protagonista. Sul bias di conferma si può trovare molta letteratura; c’è un bel saggio del 2007 che tocca più volte l’argomento e che consiglio: Il cigno nero (come l’improbabile governa la nostra vita), di Nassim Nicholas Taleb, edito in Italia da Il Saggiatore.

Leggi anche:

Davide Carnevali | Creonte e la tragedia della politica

Davide Carnevali | Il primo Sosia

Davide Carnevali | Il Ricco Trump e il Povero Zelensky

Davide Carnevali | Amleto: lo schermo e lo specchio

Davide Carnevali | Il dottor Faust al 1° maggio

Davide Carnevali | Orlando decentrato e Angelica furiosa

Davide Carnevali | Alla guerra in nome di Godot

Davide Carnevali | Medea: un caso di cronaca nera

Davide Carnevali | Goldoni dalla villeggiatura alla fashion week

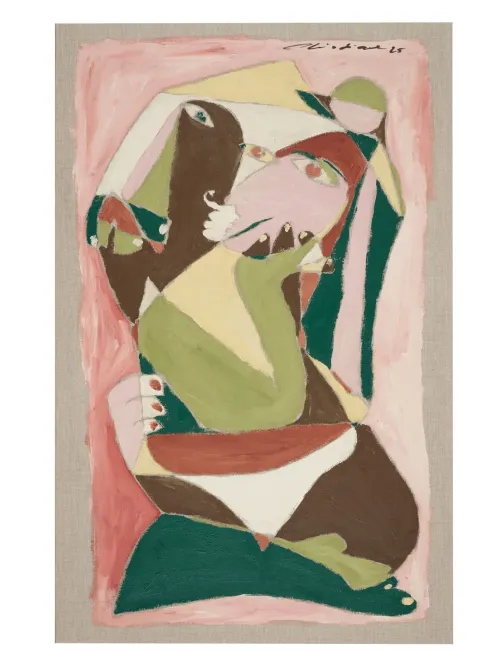

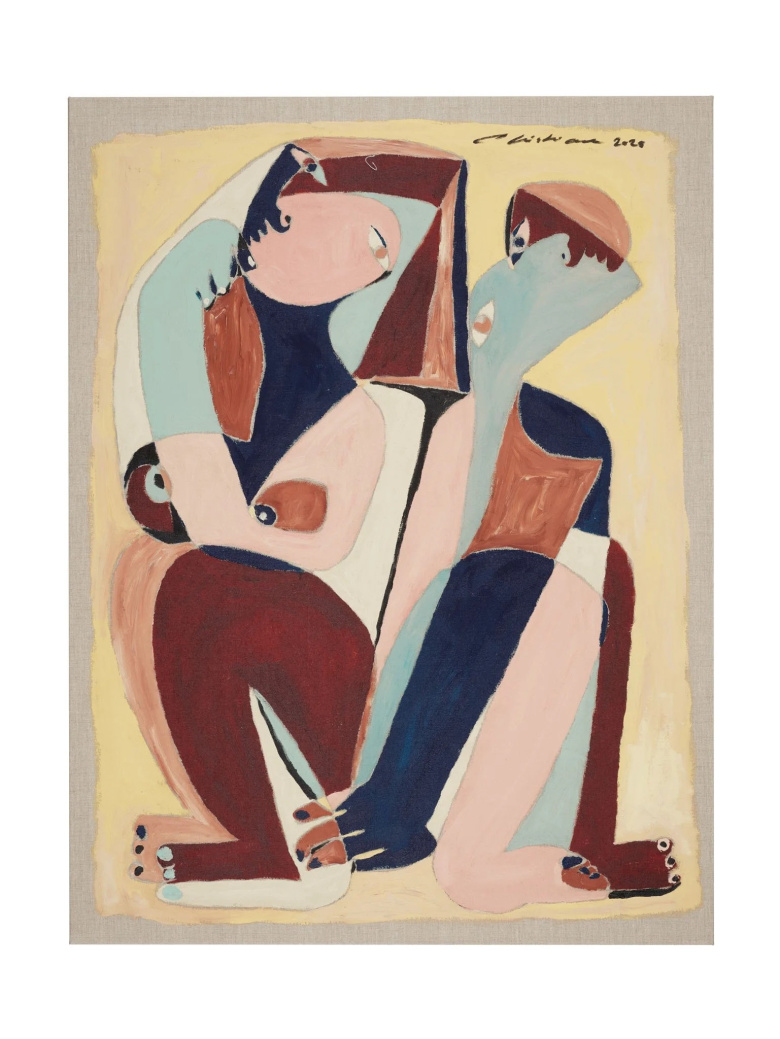

In copertina, opera © Christiane Spangsberg.