Fata Morgana: spiritismo al femminile

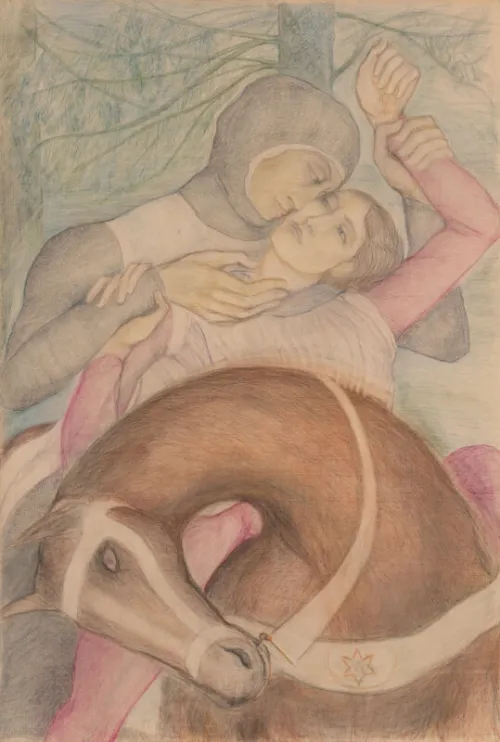

È vero che per gli amanti dell’arte entrare in una mostra è sempre un’esperienza immersiva, ma entrare in questa “Fata Morgana” è davvero come passare in un altro mondo, un’altra storia, una seduta medianica, un aleggiare di spiriti e di forme da cui ci si sente avvolti. Sarà perché è nel palazzo della contessa Lydia Caprara Morando, a Milano, comunque l’effetto è quello. Perché bisogna entrarci in questa atmosfera, lasciarsene affascinare, non per crederci, quello è affare di ciascuno, ma per farsi un’idea delle ragioni.

La mostra prende il titolo dal componimento di André Breton, scritto nel 1940, che è riportato per intero nel catalogo, e ha come sottotitolo, per la verità un po’ indeciso, un po’ loffio, almeno a me sembra: “Memorie dell’invisibile”. Ma si capisce che cosa voglia suggerire. Si entra nel mondo degli spiriti, dei medium, dei visionari, della magia. L’“invisibile” è questo. “Memorie” è forse da intendere in due sensi: uno è che le opere di questi autori sono come delle memorie di visioni che hanno – anche se la maggior parte, mi pare, le realizza in trance, sul momento – e l’altro è che esse attingono a un fondo primigenio, ancestrale, archetipale.

La mostra è curata da Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini (aperta fino al 30 novembre, ingresso gratuito). Di Gioni ricordiamo tutti il grande exploit della 55a Biennale di Venezia di dodici anni fa intitolata “al Palazzo Enciclopedico”. Là, appunto, l’ambizione era più ampia ma anche più giusta, se così si può dire. La questione dello spiritismo, dell’esoterismo, di questi saperi e ricerche, era lì di apertura a strumenti, come tali interrogati nella loro funzione ed eventuale efficacia, diversi da quelli più comunemente attribuiti alla conoscenza umana. Qui a “Fata Morgana” siamo più nella ricostruzione storica, e va bene, se non si perdesse un po’ quell’altra ambizione.

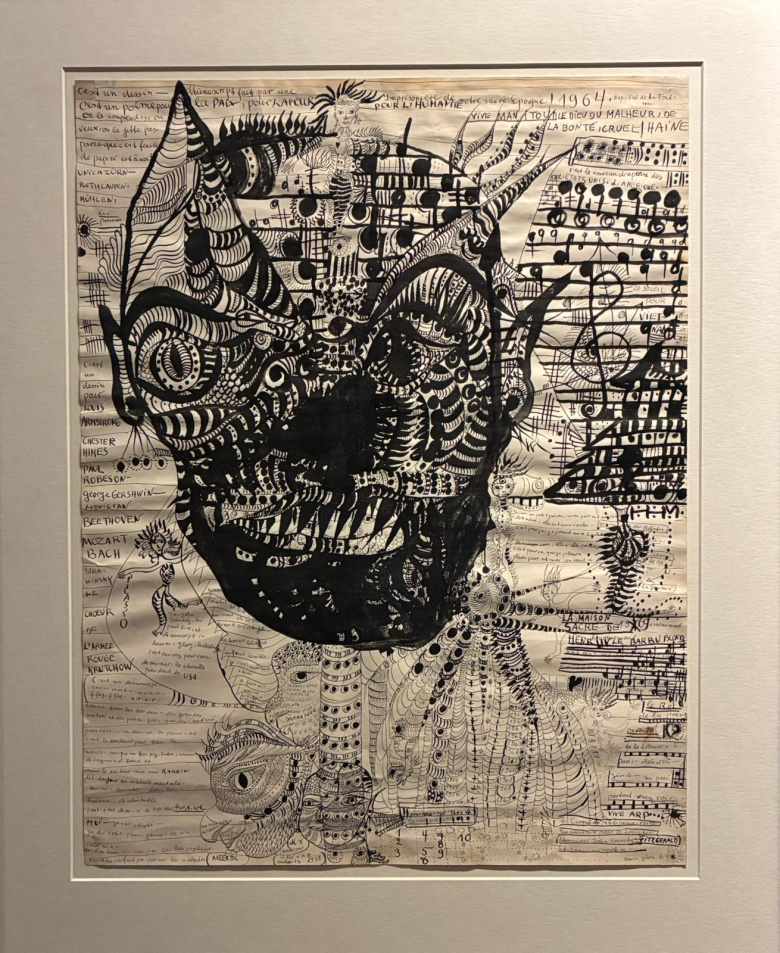

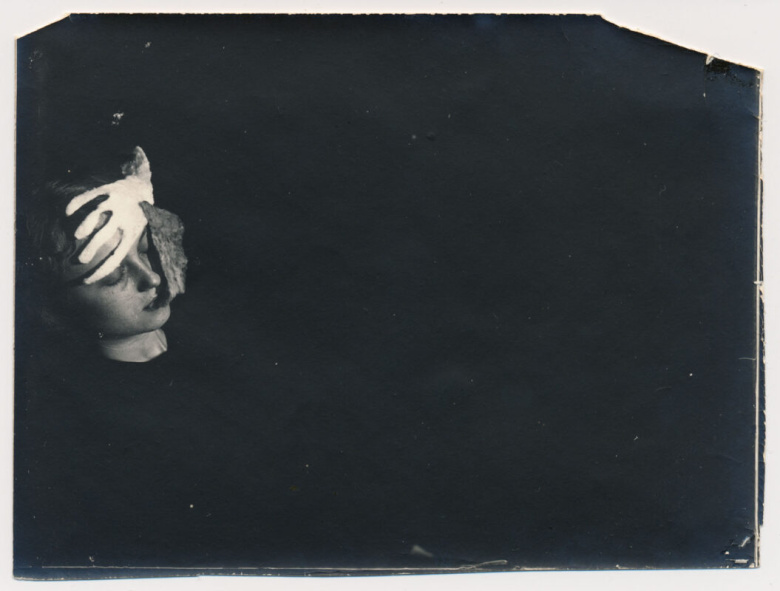

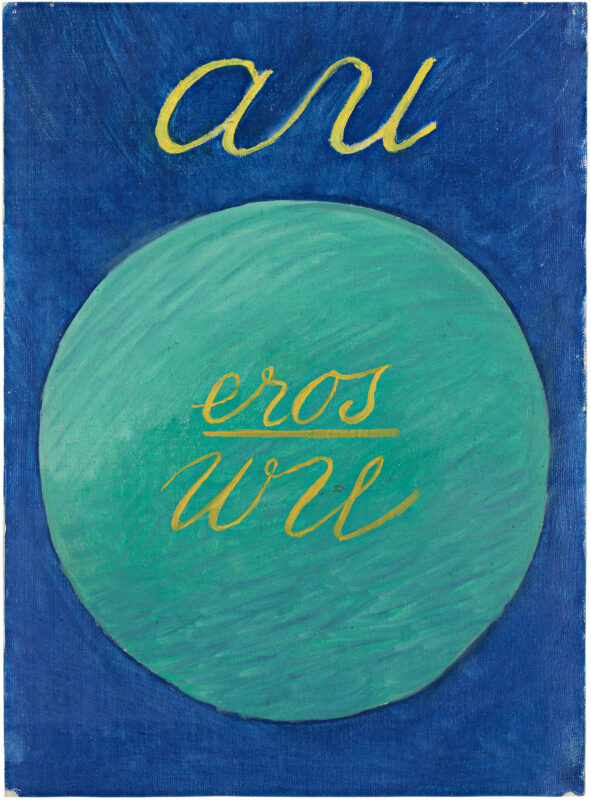

Il merito della mostra è proprio quello della completezza della ricostruzione. Non avevamo mai visto tutte insieme queste figure e queste esperienze. Ottanta artisti chiamati in causa, alcuni un po’ laterali, ma sembra proprio che gli storici ci siano tutti. Ci sono i riferimenti soprattutto surrealisti, con magnifiche fotografie delle loro sedute ipnotiche, ma anche l’occasione per ricordare che l’alone creato dai rayogrammi di Man Ray possono essere viste anche come aure o la follia di Artaud come medianica. E come non cogliere l’occasione per rileggere quel capolavoro che è il “romanzo” Nadja di Breton? C’è un curioso Duchamp mai visto che gioca al suo solito sulle parole: A Guest + A Host = A Ghost. C’è il film di Germaine Dulac La coquille et le clergyman, del 1928, che non si vedeva da tempo. E molto altro. Il rimando al Surrealismo è centrale, ma anche per segnarne le differenze. “I sogni, qui, non si limitano a riflettere stati interiori, ma dischiudono zone che travalicano la psiche individuale”, scrivono i curatori nel testo a sei mani in catalogo (Electa). “Quelle persone non imitavano stati onirici, ma vivevano al loro interno. Le loro opere non erano immaginate, ma trasmesse”. Il passo è breve ma gli effetti di questa “concezione estesa del Surrealismo” sono ampi.

“Questi creatori – autodidatti, spesso socialmente emarginati e il più delle volte impegnati in pratiche basate sullo spiritismo e la trance – incarnavano, per Breton, una forma più pura di espressione surrealista, non contaminata dall’ambizione artistica o dal calcolo estetico. Breton si riferiva al loro lavoro con il termine ‘medianico’, non solo in senso spiritista, ma anche per indicare che tali artisti fungevano da canali per una forza che oltrepassava il loro controllo cosciente”. Viene ormai spontaneo il doppio o forse anche triplo senso della parola “medium”, che sarebbe da approfondire proprio attraverso gli sviluppi nei decenni della riflessione sul medium non più solo strumento e tecnica in arte. Ma forse è questione troppo per addetti – personalmente non credo, ma il discorso sarebbe lungo.

In parte comunque ci siamo, almeno nell’insistenza che queste esperienze sono “forme di produzione estetica che sfidano le ortodossie della curatela istituzionale e riservano uno scarso rispetto ai modi tradizionali di categorizzare il mondo”, e l’arte, e la storia. Alcuni di questi esclusi dai manuali, dalle mostre ufficiali, dagli studi accademici, in realtà sono ormai famosi anche a un pubblico vasto. Di Hilma ad Klint si è detto in più occasioni che ha anticipato Kandinskij nell’invenzione dell’astrattismo. A lei è dedicato un testo di Julia Voss in catalogo. È interessante che la sua grande opera, una serie di 26 dipinti, iniziata nel 1906, l’abbia intitolata Caos primordiale: inventava la forma dell’arte astratta e la metteva all’insegna del caos invece che dell’ordine. Molti conosceranno anche Emma Kunz, che poneva le sue domande a un pendolo che guidava la sua mano in risposta, e Emma Jung, la moglie dello psicoanalista, che frequentavano entrambe la comunità di Monte Verità, dove c’era anche Sophie Taeuber-Arp, purtroppo assente dalla mostra. Anche a queste due artiste è dedicato un testo specifico in catalogo di Jennifer Higgie.

Numerose sono le donne in questo ambito dell’arte, certamente non per casualità. È l’occasione per le curatrici e i curatori di ribadire il loro ruolo in arte e di caratterizzarlo. È un capitolo storico importante, e non solo storico. L’argomento è sintetizzato in catalogo dal testo di Vivienne Roberts: “Alle donne la medianità offriva una rara opportunità per far sentire la propria voce, offrendo loro la possibilità di affrancarsi dai vincoli sociali e abbracciare una nuova visibilità e un rinnovato senso di partecipazione sia nell’arte sia nella vita”. Diverse di queste donne svolgevano anche attività terapeutiche, aspetto non secondario di tutta questa forma d’arte. Roberts ne parla come di “particolari poteri femminili”, valorizzando la peculiarità femminile di questi “poteri”, e noi diciamo anche di queste forme artistiche e di queste estetiche.

C’è in esse, com’è rilevato, una “sfida ai paradigmi dominanti, ambito frainteso o trascurato dalla storia dell’arte canonica” e d’altra parte c’è l’interesse femminile per ciò che va al di là del regno del visibile e dell’oggettivo. C’è un’attenzione peculiare sul significato simbolico di ogni aspetto dell’esperienza in atto, fino a costruire degli insiemi e delle strutture del simbolismo che richiamano quelli del pensiero premoderno, pretecnologico. Tutto è governato dal significato simbolico, non solo le figure ma anche gli elementi formali, linee, colori, forme. C’è spesso un aspetto che anche Roberts definisce “prelinguistico” che non va sottovalutato, perché da un lato rimanda a una sinestesia intesa come carattere e strumento di conoscenza primordiali, dall’altro determina quelle “forme-pensiero”, come le chiamava Annie Besant, nei due sensi della forma stessa del pensiero e del pensiero delle forme.

I soggetti ricorrenti? Figure angeliche, religiose e mitologiche, creature primordiali e spiriti della natura, paesaggi planetari, forme botaniche arcane, aure astratte, vortici di vibranti energie cosmiche. Ma ci sono anche le macchine – non è un caso che il fiorire maggiore di queste esperienze è contemporaneo alle scoperte e innovazioni scientifiche e tecniche più eclatanti e determinanti, che estendono sia i confini del mondo fisico che di quello fin allora invisibile, valga per queste ultime il magnetismo, l’elettricità, il telegrafo, i raggi X.

Apro a questo riguardo un’altra parentesi con il rimando a due altre mostre, passate. La prima riguarda il versante dell’invisibile, termine che può far pensare a diversi significati. Naturalmente tutti ricordano il detto di Paul Klee: l’arte rende visibile ciò che è invisibile. Ma qui è in un’altra accezione. Qui l’invisibile è ricondotto in particolare allo spirituale, dal pensiero ai fantasmi alle energie misteriose allo spiritismo. Una mostra che trattò in modo allargato questi fenomeni, proprio, direi, dal punto di vista della conoscenza, della possibilità supposta da tanti di abilità mentali che la scienza ortodossa non riconosce, fu “Cosa mentale”, curata da Pascal Rousseau al Centre Pompidou di Metz dieci anni fa. Al centro c’era la telepatia ma si partiva dalle aure ai campi magnetici fino a ogni forma di concezioni della “mente espansa”. Il catalogo (Gallimard) è bellissimo e pieno di informazioni e spunti. Il pregio, mi pare, è di partire dal presente, in particolare dall’arte contemporanea, per cercarne nel passato le radici e l’archeologia, come si usa dire. Le idee si trasformano, si spostano, si travestono, ma raramente si perdono nel vuoto. L’altro pregio a me sembra è che invece dell’invisibile la dimensione che si indaga è quella che veniva chiamata “quarta”, una dimensione “altra”, che è della mente ma che la mente intuisce, attribuisce, o forse eredita, dal reale. È la ricerca di punti di vista e modalità di pensiero diversi.

Questa stessa impostazione e finalità era già stata quella della direzione degli anni 2006-2012 del Palais de Tokyo ad opera di Marc-Olivier Wahler. A partire dalla mostra “Cinq milliards d’années”, che, come suggerisce il titolo, prende in considerazione la storia intera dell’universo. L’impostazione particolare che qui interessa è l’apertura a 360 gradi sulle possibilità e teorie della conoscenza che permette di guardare dentro – sottolineo “dentro” – ogni ipotesi e figura, per cui si va “dagli zombi alla teoria delle onde, dall’occultismo a Mike Tyson, passando per lo skateboard, la metafisica, la scultura con la motosega o la filosofia dei portinai”, come scandisce l’editoriale del catalogo dell’esposizione, da allora in formato rivista denominata “Palais”.

In ogni esposizione di quegli anni c’era tutto questo come parte integrante di un metodo di affrontare l’arte, la cultura, il pensiero, l’espressione.

Un ambito particolare era sempre riservato a quelle ipotesi scientifiche che, per una ragione o per un’altra, storiche, esistenziali, politiche, non avevano avuto seguito o erano state represse dai regimi o dalla scienza ufficiale. Questo ambito, come si ricorderà, era all’epoca messo all’insegna di una versione rivista del termine “utopia” – vedi Hal Foster – reinterpretato proprio come i “sentieri interrotti” della storia, invece che l’ideale a cui aspirare. Vale la pena ripensarci durante la visita della mostra “Fata Morgana”, perché ne offre una riflessione attualizzata al di là delle rivendicazioni, o attraverso di esse.

Conta ricordarsene anche nella visita a un’altra grande mostra in corso su questi argomenti, al Leopold Museum di Vienna (fino al 18 gennaio 2026). Intitolata “Modernismo nascosto”, è incentrata propriamente, come dice il sottotitolo, sul “fascino dell’occulto intorno al 1900”, ovvero sull’influenza di quel pensiero sugli artisti di quel periodo. La mostra è grandiosa e piena di capolavori, e forse è anche il suo limite, ovvero il ricondurre ai “grandi” un’arte di cui qui invece si sono piuttosto sottolineati gli aspetti critici e alternativi, “nascosti” sì, ma in quest’altro senso.

A questo proposito resta da segnalare in “Fata Morgana” l’abbondanza delle presenze più contemporanee e attuali, alcune anche famose, ma soprattutto, suggerirei in questo caso, quelle meno note, perché appunto permettono di conoscere e pensare le riprese e gli sviluppi di quelle strade abbandonate o lasciate nell’oblio per lunghi periodi o negli ambienti mainstream.

Fata Morgana: memorie dall’invisibile, a cura di Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini

Palazzo Morando, via Sant'Andrea 6, Milano

9 ottobre – 30 novembre 2025

INGRESSO GRATUITO

10.00 - 19.00, Chiuso il lunedì

Catalogo Electa