Speciale

Il più allegro dei giardini

Manzoni era un camminante incallito. In un sol giorno era in grado di divorare anche trenta chilometri. Procedeva a falcate furenti. Forse era un fugueur pure lui, benché all’epoca la diagnosi non fosse stata ancora formulata. Manzoni morì nel 1873, ricordiamolo. Certamente sfiancava tutti i suoi accompagnatori. Tra le svariate nevrosi di cui soffriva c’era anche questa: non riusciva a camminare da solo.

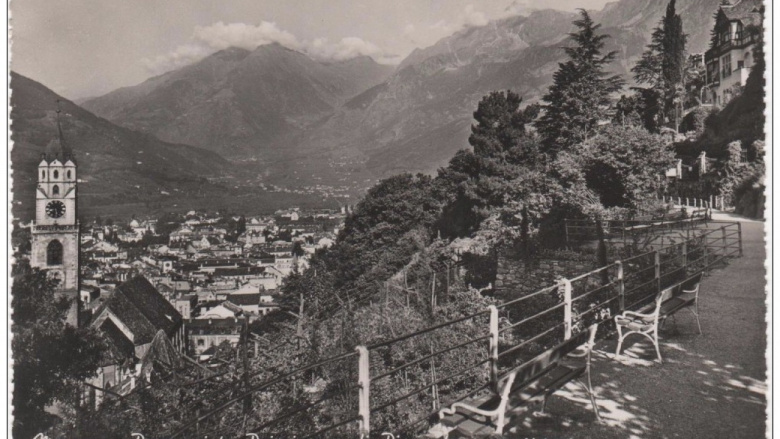

Forse esiste un legame reale tra cammino e malattia nervosa. Anche Robert Walser, come Dino Campana, finì i suoi giorni ospite di un manicomio (Hölderlin, dal canto suo, fu rinchiuso in una torre sul Neckar, affidato alla custodia di un pietoso falegname). Sicuramente bisogna diffidare dell’idillio. Anche, e soprattutto, di quello meranese. Quando il camminante, a Merano, leva gli occhi dai cubetti di porfido della pavimentazione stradale e magari incrocia con lo sguardo qualche bel balcone fiorito, tanto curato nei dettagli, con tanti deliziosi gerani, ecco, proprio allora – nel cuore dell’idillio – il camminante trema. Perché? Cos’hanno mai di così terribile i gerani ai balconi, vanto delle massaie locali? Niente, niente, è solo un’associazione d’idee irresistibile. Il camminante la subisce ogni volta, è più forte di lui.

Quando, il quindici aprile mille novecento quarantacinque, l’undicesima Divisione Corazzata dell’Esercito Britannico si stava avvicinando, senza saperlo, al Lager di Bergen-Belsen in Bassa Sassonia, i soldati anglo-canadesi erano davvero incantati dalla vista di quelle casette in ordine, in cui s’imbattevano, piccole fattorie, modeste ma ben tenute, con gerani rossi ai balconi. Che bello! si dicevano, era ora, dopo tanti orrori e devastazioni. E, di lì a qualche metro, un po’ discosto, un po’ nascosto, il Lager, con pile di cadaveri ammonticchiati uno sull’altro, scheletrici e disossati insieme, e i vivi, i cosiddetti prigionieri vivi, i superstiti del Lager, non meno scheletrici, smunti, sparuti, esanimi, disanimati.

Solo una mente ottenebrata può concepire un nesso così peregrino tra gerani rossi sui poggioli e cumuli di salme umane? Può darsi. Eppure Merano è stato un posto di nazisti in fuga, fascisti in fuga, che qui cambiavano identità prima di partire per Genova e imbarcarsi per l’accogliente America del Sud. Lasciavano qua vecchi nomi, intrisi di crimini e massacri, e giovani mogli, forse qualche figlio. Nella ridente cittadina s’erano fermati in precedenza solo nobili controrivoluzionari russi. Merano non è mai stata un posto “di sinistra”, nemmeno gli austro-marxisti la eleggevano a dimora. La fiorente comunità israelitica meranese, i cui membri tra l’altro alla fine dell’Ottocento inventarono letteralmente la Merano turistica, il Kurort (la città di cura), finì per essere distrutta dalle persecuzioni e deportazioni naziste.

Per ricordarli almeno, questi numerosi ebrei uccisi, sono state escogitate le “pietre d’inciampo”. Uno deve guardare per terra per vederle. Sono delle lastre metalliche con inciso sopra il nome del deportato e le date, della deportazione e della morte, se note. E sono state poste davanti a quella che si presume fosse la sua abitazione d’allora. Ma alcune sono state collocate nel posto sbagliato, perché risulta difficilissimo ricostruire l’indirizzo d’un morto, se è morto da tanto e se non ha lasciato nessuno dietro di sé, a prolungarne il ricordo. Altre, di queste placche, ed è passato pochissimo da che sono state messe, risultano già illeggibili, o perché coperte da fango e sporcizia incrostati oppure perché smangiate e corrose.

Pare un paradosso, ma capita con una certa frequenza che la ragnatela del tempo lavori insidiosamente proprio su quei nomi che si vorrebbero salvare dall’oblio. È capitato anche a Catullo duemila anni or sono. Voleva dedicare un suo carme, il numero sessantotto del Liber, all’amico che lo aveva soccorso. Eternare il nome del benefattore, questa l’intenzione di Catullo. Ma noi oggi non sappiamo più se il dedicatario della poesia si chiamasse Allio o Mallio o Manlio o Manio o Fallio come testimoniano i vari codici, senza però darci modo di ricostruire quale sia la lezione giusta del nome, che rimarrà per sempre avvolto nel sudario della dimenticanza.

Anche i morti del cimitero ebraico di Merano sembrano morti dimenticati. Tra queste tombe sghembe, disadorne, ingrommate di muschi e licheni, non si vede mai nessuno. Il luogo è oltretutto ombroso e fuori mano. L’ideale per un camminante malinconico. Eppure qualche visitatore deve passare ogni tanto, perché, di mese in mese, si nota che un piccolo ciottolo è stato deposto su una delle tombe annerite, e che altri ne sono stati aggiunti poi, secondo un ordine misterioso e pietoso.

Solo una volta il camminante meranese ha avvistato un’intera scolaresca all’interno del cimitero: i maschi tutti rigorosamente a capo scoperto, e faceva parecchio freddo quel giorno, ma i giovanotti i loro berretti e berrettoni li tenevano in mano; le ragazze invece stavano tutte con il capo velato, senza che nemmeno una ciocca di capelli sfuggisse alla sacra bardatura. Segni di rispetto assoluto, certo, peccato fosse un rispetto a sproposito, dato che i maschi avrebbero dovuto portare la kippah e le femmine avrebbero potuto lasciar sventolare tranquillamente le chiome. Ma fa lo stesso. I morti del cimitero ebraico di Merano sono morti antichi. Non come quelli del cimitero di Praga, archetipo di ogni altro cimitero ebraico del mondo. Non ci sono lapidi che equivalgano a quelle di Rabbi Avigdor o Rabbi Loew o Mordechai Maisel, ma comunque risalgono per la maggior parte a due secoli fa.

Si vede che la ridente cittadina, baciata dal caldo sole del Sud, esercitava su tutti loro, quando erano vivi, un irresistibile richiamo, funebre. E gli Schlesinger, gli Elsasser, i Blumenfeld, i Bollack, i Baer, Guttmann, Levin, Lazar e Kaufmann e Prager e Sliosberg udivano le fascinose sirene della conca meranese e arrivavano qua, da Varsavia, da Mosca, Monaco, Vienna, Salisburgo, Halle e Leopoli – per morire. E una volta morti, qua rimanevano, per sempre. Anche Benjamin Reyder, nato in chissà quale luogo della Volinia nel mille e novecento è giunto fin qui, a Merano, per morirvi, all’età di cinquantotto anni, dopo esser passato per Auschwitz.

Accanto al cimitero ebraico, diviso giusto da un esile muretto, sta il cimitero germanico dei caduti in guerra. Di là dal muro sepolcri storti immersi nel disordine vegetale, di qua dal muro una geometria maniacale di piccole croci di porfido perfettamente allineate. In mezzo, il muro.

Camminare nei cimiteri è bello. Non ci sono auto. Non ci sono moto. Non ci sono bici. I cani, se Dio vuole, non entrano, per il momento.

I morti sono, generalmente parlando, simpatici. O almeno lo sono di sicuro più dei vivi. Mentre i vivi guardano in cagnesco, i morti sorridono. È un sorriso piuttosto fermo, bloccato, congelato, però è pur sempre un sorriso. A Merano, andando verso l’edificio del Macello (o Ex-Macello), dopo quello militare e quello ebraico c’è il cimitero cattolico, che è il più grande, vasto ed esteso. Confina con un’autorimessa di torpedoni. Un viavai di autobus, controcanto del viavai di carri funebri.

In questo cimitero densamente popolato il camminante si reca spesso, a far provvista di nomi strani.

Da un unico colombario del Cimitero Centrale di Merano si può ricavare una splendida messe di rarità onomastiche come questa: Idamia, Sinesio, Gelso, Sestilio, Geo ed Elmuto, tutti a poca distanza l’uno dall’altro. Ma il nome (e cognome) più bello è, anch’esso in un colombario, in alto a destra: Diverso Diversi. Potrebbe diventare l’emblema di ogni camminante, o il suo nome d’arte.

Oltre il ponte della ferrovia, al di là dal fiume, lo spumeggiante Passirio, nei pressi della confluenza con l’Adige, giace in una bassura il cimitero evangelico.

È il più allegro dei giardini. Assai poco frequentato. Lì, vicino alla linda villetta del custode, c’è la lapide di un signore previdente. Si è già preparato la tomba, completa di foto a colori, naturalmente con la data di nascita scolpita, mentre per l’altra bisognerà aspettare ancora un po’. Intanto lui precorre i tempi. Ma non troppo. Comunque, nonostante tutti dobbiamo invecchiare, ammalarci e morire, i cimiteri non sono mete privilegiate nei percorsi a piedi, neanche a Merano.

Leggi anche:

Alessandro Banda | Flâneur sotto shock

Alessandro Banda | La schiavitù canina

Alessandro Banda | La celeberrima Passeggiata Tappeiner

Alessandro Banda | Il patrono dei camminanti

Alessandro Banda | L’invasione degli ultraveicoli

Alessandro Banda | Metafisica del SUV

Alessandro Banda | Crisi e biciclette

Alessandro Banda | Wanderlust

Alessandro Banda | Il rompicoglioni eterno

Alessandro Banda | Telefonanti

Alessandro Banda | Passanti fossili

Alessandro Banda | Dino Campana e altri fugueurs

Alessandro Banda | Come un criceto sulla ruota