Speciale

Dino Campana e altri fugueurs

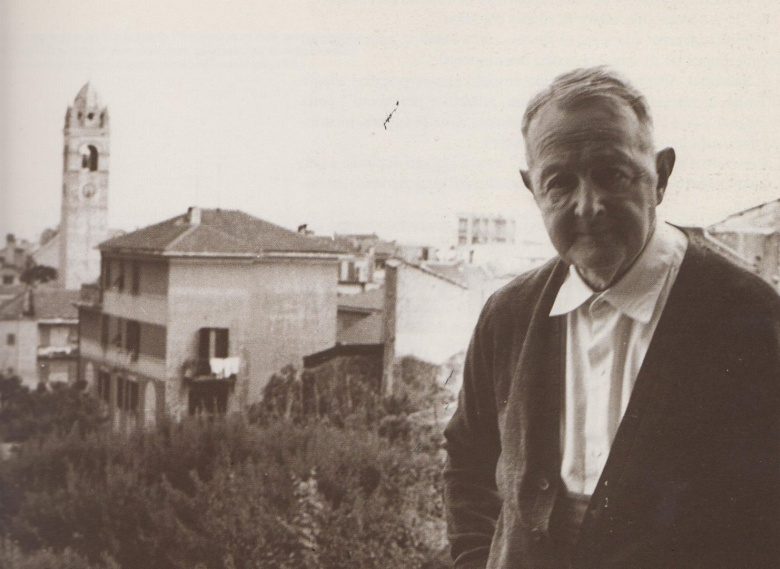

Anche nel primo flâneur italiano, nel nostro Camillo Sbarbaro, la folla non suggerisce certo pensieri idilliaci. La colpa è tutta della folla, non del poeta.

Sbarbaro, il mite impiegato (e grecista) Sbarbaro che percorreva e ripercorreva a piedi i sonori lastrici genovesi all'inizio del Novecento, fissava la gente della sua città con occhi aperti ed estranei. Ne risultava un elenco di: fronti calve di vecchi, occhi infantili inconsapevoli, facce sempreuguali di nati a faticare e a riprodursi, e a nient'altro, riprodursi e faticare: facce volpine, facce stupide, a volte anche beate, addirittura, le facce. Facce ambigue di preti. Facce pitturate di puttane: solo queste s'imprimevano dolorosamente dentro il cervello del nostro poeta-travet (e grecista). Le puttane sono onnipresenti nei versi di Sbarbaro. Egli del resto non fa che uscire dal bordello, entrare nel bordello, riuscire per accompagnare qualche prostituta nelle trattorie del Bassoporto. Si compiace di guardarle mangiare. Lui non mangia. Come Pasolini nell'ultima notte al ristorante "Biondo Tevere". Pelosi divorò spaghetti, pollo, patatine. Pasolini si limitò a bere una birra. Uscito dalla trattoria, il poeta Camillo, osserva le prostitute ritornare all'ovile, cioè al postribolo. Lui, mentre i fanali dondolano nella sera umida, come occhi insanguinati, lui fiuta il Delitto, in agguato all'angolo d'ogni vicolo, d'ogni svolto e crocicchio. Si sente fratello dell'ubriaco. Che vomita contro un pezzo di sbreccato muro. Strano senso di fraternità. Tutte queste squallide figure sono molto simili a noi, anche a te, lettore (sempreché tu esista) ipocrita, fratello!

Negli stessi anni in cui poetava e vagava (per Genova) Sbarbaro, vagabondava e poetava anche Dino Campana, l'autore dei leggendari Canti orfici (1914), il suo unico libro (finché visse).

E proprio a Genova, città molto amata anche da Campana, i due s'incontrarono. Singolare incontro, tra l'impiegato grecista e studioso di licheni Camillo Sbarbaro e il folle invasato dalla Poesia, Dino Campana, saettato da Apollo mentre percorreva chissà quale sentiero dell'Appennino o della Pampa, esattamente come Hőlderlin, quando, più d'un secolo prima, divorava a passi frenetici la pianura francese tra il fuoco del cielo e quello degli uomini, tra capanne e rovine, verso Bordeaux. Città fatale per i camminanti quant'altre mai, come del resto vedremo fra poco.

Sbarbaro dal canto suo sarà stato inappuntabile, con un completo grigio, cravattina nera, pince-nez. Campana invece avrà portato la regolamentare mise da spaventapasseri che ci si aspettava da lui: brache troppo larghe, legate con lo spago, giacca di flanella logora sopra una canottiera stracciata, un cappellaccio nero e sbrindellato in testa, sopra la zazzera bionda.

L'incontro avvenne a un tavolo d'osteria, a Piazza Sarzano, l'antica piazza dei tornei della città, verso cui s'inerpicano strade e strade. L'aria era pura, appena segnata di nubi leggere. Dal basso giungevano folate salmastre. Campana mise d'improvviso le mani in tasca. Sbarbaro pensò che ne avrebbe cavato fuori qualcosa d'insanguinato. Magari un coltellaccio con la lama a schegge. Invece spuntò una copia dell'unico libro pubblicato da Dino in vita. Copertina giallo droghiere. Tre tipi di carta differente dal taglio asimmetrico. Svariate lettere saltate. Una strisciolina rossa appiccicata, giusto sotto il titolo, a coprire la dedica, in tedesco, all'Ultimo Tragico Germanico in Italia. Di questo libro, stampato a sue spese in una tipografia dell'odiato borgo natale, Marradi, Campana faceva omaggio a conoscenti ed amici, ma strappando alcune pagine che, secondo lui, non sarebbero state capite da costoro. A certi, secondo quanto si favoleggia, non restava che il frontespizio o un pezzo di copertina. Sbarbaro si ebbe il testo intero, segno di grande stima, e anche una dedica autografa Tu eri Sbarbaro... Ma che avrà mai voluto dire, con questa dedica ambigua, si chiese più tardi a casa il grecista-lichenologo.

Quando alla fine Dino se ne andò, perdendosi col suo passo spedito per i caruggi di Sottoripa, paese di ferrame e alberi di nave a selva contro il cielo polveroso della sera, Camillo prese a pensare che non sarebbe durato a lungo, quel vento che spingeva il suo amico qua e là per il globo, che prima o poi (più prima che poi) si sarebbe arenato in qualche secca. In effetti di lì a poco (1918) Campana fu internato nel manicomio di Castel Pulci, dove, a quarantasei anni, nel mille novecento trentadue, finì i suoi giorni. Mentre lui stava lì dentro rinchiuso e preparava polpette per i suoi colleghi di degenza, cosa che oltretutto lo rasserenava assai, secondo le testimonianze, i Critici letterari e i Professori di letteratura, fuori, si appassionavano a un gustoso giochino: ma, questo pazzo di Campana, è un visivo o un visionario? Ossia, i Canti orfici sono visioni di strade, di campagne, di viaggi a piedi, di puttane d'ogni prezzo oppure sono vedute di strade, di campagne, di viaggi (a piedi) e di puttane di tutti i prezzi?

Un bel quesito appassionante, che dura dagli anni Trenta del secolo scorso e che rimane tutt'ora irrisolto. A parte qualche bello spirito, il quale sostiene che i testi campaniani sono visivi e visionari insieme e che il dilemma posto è un dilemma di lana caprina, come spesso quelli che si pongono Critici e Professori, che sarebbero piuttosto da spedire loro, in manicomio, a preparare polpette, se ci fossero ancora, i manicomi (e i Critici e i Professori di Letteratura).

Anche Campana, in uno dei pochissimi testi in cui non parla di donne o di donne a pagamento, bensì di uomini, vagabondi come lui (L'incontro di Regolo), è letteralmente inorridito dalla folla: Camminavo, camminavo nell'amorfismo della gente scrive, ricorrendo a un termine scientifico, memore dei suoi sfortunati studi di chimica generale. Amorfismo, a significare la massa confusa, senza forma, senz'anima e senza nome. In quei volti infiniti che gli mulinavano intorno inespressivi, per le strade brulicanti di Genova o Faenza o Bologna o Montevideo e Bahia, risucchiandolo in un abisso informe, avrà magari rivisto i ceffi infami dei perfidi maggiorenti del suo paese, Marradi, il Dottore, il Farmacista, il Prete, l'Ufficiale della Posta e tutti gli altri idioti come loro che popolano tutte le Marradi del mondo.

Dino Campana sembrerebbe dunque, come Baudelaire e Sbarbaro, incarnare il tipo del flâneur. Ma non è così. Con lui entra in gioco una figura nuova. Sbarbaro e Baudelaire, agli occhi di ogni bravo borghese, potevano parere esseri bizzarri, strani fin che si vuole, strambi persino, nella loro marginalità (benché in Sbarbaro ben camuffata sotto le forme d'un'irreprensibile vita impiegatizia) – ma sicuramente non pazzi. Campana, viceversa, nel suo intreccio indissolubile di follia acclarata e vagabondaggio, che si svolge oltretutto di nazione in nazione e di continente in continente, oltrepassa di gran lunga i limiti del flâneur. Inaugura, nella letteratura italiana, il personaggio del fugueur.

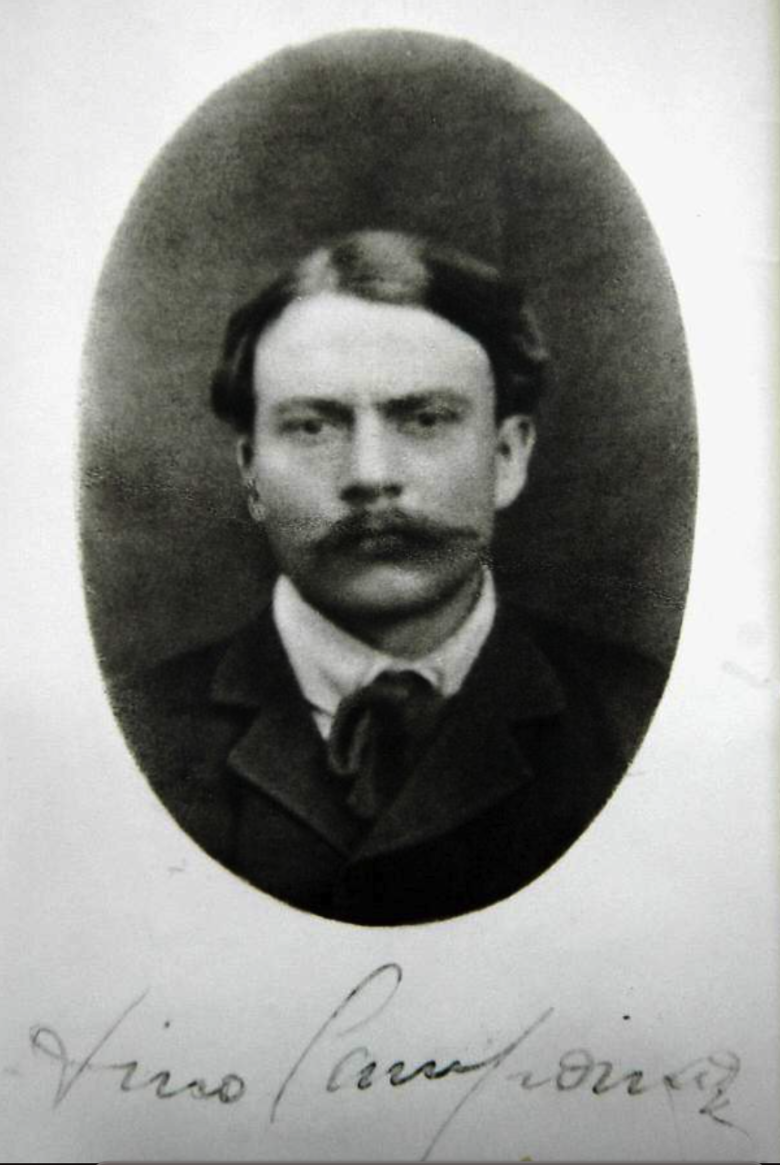

C'è una data di nascita precisa per questo personaggio dalla vita breve. È il 1887, quando, presso l'editore Doin di Parigi, comparve la tesi di dottorato di un pioniere della neuropsichiatria francese il cui nome suonava Philippe Tissié. Il titolo della tesi era Les aliénés voyageurs. Vi si studiava il curioso caso di un giovane operaio del gas di Bordeaux, il ventisettenne Albert Dadas. Il giovanotto in questione, allorché sentiva pronunciare per caso il nome di una località, si sentiva spinto ad andarci. Costretto ad andarci, con ogni mezzo, anche se prevalentemente a piedi, indotto da un impulso irresistibile a percorrere chilometri e chilometri, a sfinimento. Qualcuno, da qualche parte, parlava di Marsiglia, e lui partiva, per Marsiglia. Giunto sul posto, in una trattoria del porto, un avventore menzionava magari Algeri. Ed ecco che subito Albert s'imbarcava per l'Africa dove vagabondava da una città all'altra, lambendo il deserto, mantenendosi con lavori di fortuna di vario genere. Finché poi, non si sa come né lo sapeva bene nemmeno lui, tornava a Bordeaux. Per ripartire poco dopo.

Tutto ciò aveva avuto inizio sin dall'adolescenza. Allora però i suoi spostamenti coatti si erano limitati alla Francia, per esempio: da Champigny a Meaux, Longjumeau fino a Provins. Oppure da Chaumont per Vesoul, Digione e Villefranche. (Par quasi di leggere una poesia di Sanguineti: attraverso Hebecrevon, Lessay, Portbail, St. Sauveur sotto la pioggia... Stessa magia degli elenchi di nomi esotici). I suoi viaggi più lunghi ebbero la loro fase inaugurale sotto le armi, nel centoventisettesimo Reggimento di fanteria dove Albert s'era arruolato come cuoco. Con un commilitone che si chiamava Baptiste disertò e partirono insieme a piedi per il Belgio e l'Olanda. Il fenomeno degno di nota è che Albert, frustato senza tregua dal suo demone, camminava molto più in fretta di Baptiste. Al punto che, mentre Baptiste, che non ce la faceva proprio, si trascinava rantolante per la strada, Albert avvertiva l'insopprimibile bisogno di proseguire a velocità folle per tre, quattro chilometri per poi ritornare indietro a recuperare il compagno sofferente e unirsi di nuovo a lui, per poi abbandonarlo ancora per tornare in seguito a ricongiungersi nuovamente con lui.

Sono come delle orbite secondarie che intervallano le orbite principali dei pianeti, quelle che l'astronomia antica denominava epicicli. Si potrebbero anche definire delle meta-camminate interne di breve (si fa per dire) respiro nel corso delle camminate di maggior momento. È curioso notare che quello che Albert Dadas faceva con i piedi, la letteratura di viaggio e di cammino sembra farlo con le parole. La mise en abyme e la meta-letterarietà in genere non compaiono solo nel Meister di Goethe o nell'Ofterdingen di Novalis e nella Passeggiata walseriana, come s'è visto, sono presenti anche nel Perdigiorno di Eichendorff, dove il protagonista, alla fine, conviene con un suo interlocutore che se lui, fino ad allora, non aveva mai letto un romanzo, però ne aveva vissuto uno, un romanzo ben costruito, scandito dalle canoniche fasi: rivelazione, pentimento, riappacificazione e nozze conclusive, dove vita e pagina si scambiano le parti.

Allo stesso modo, in Nadja (1928) André Breton si fa chiedere dalla sua enigmatica eroina: Scriverai un romanzo su di me? per rispondere convinto: Te lo assicuro. (Per inciso, il testo di Breton condivide con le Passeggiate di Rousseau la precisione maniacale della data d'inizio il quattro ottobre mille novecento ventisei... mi trovavo in rue Lafayette – tra l'altro il mese è identico, ottobre). Non diversamente, ai giorni nostri, Tomas Espedal, nel bel mezzo del suo libro Camminare (2006), espone il proposito di voler scrivere un libro sul camminare.

Camminando, camminando Albert e Baptiste giunsero a Maastricht, dove il secondo morì, di fatica, poveraccio. Il primo naturalmente, pur dispiaciuto, continuò da solo i suoi vagabondaggi.

Si potrebbe rincorrerlo a lungo e nel dettaglio sulla carta d'Europa. Basti sapere che fu a Mosca, a Vienna, a Costantinopoli. Morì a quarantasette anni, più o meno all'età di Campana.

Senza la tesi del dottor Tissié non avremmo notizie di lui. Così come senza la poesia di Ungaretti non sapremmo nulla di Moammed Sceab, altrimenti inghiottito senza nome nella sterminata fossa comune del Tempo. È la responsabilità morale della memoria, e della scrittura, di ogni tipo, anche scientifico. Albert Dadas divenne il primo fugueur della storia. Il primo malato di questa nuova malattia che afflisse anche varie altre persone oltre lui. Ma lui fu, ripetiamo, il primo. La malattia ebbe molti nomi: automatismo ambulatorio o dromomania o, anche, poriomania oppure vagabondaggio compulsivo.

Si tratta, come ha dimostrato Ian Hacking, di una malattia transitoria (transient illness), nel senso che oggi nessun medico la userebbe come categoria nosografica. Nessun dottore serio stilerebbe attualmente una diagnosi di automatismo ambulatorio o dromomania eccetera. È una malattia scomparsa, come l'isteria, che sopravvive nel linguaggio comune, ma non in quello tecnico. Ci sono parecchi mali che sono tali solo in un'epoca determinata e poi non più. Decadono. Si dissolvono. Svaniscono. Perché viene meno la "nicchia ecologica" adatta al prosperare di queste malattie o, meglio, adatta all'idea che certi stati siano di per sé patologici. Infatti se ci dovesse capitare di vedere un uomo agitato che tenta di varcare a piedi i confini del nostro Stato, per noi sarebbe semplicemente un clandestino; un secolo fa invece era un vagabondo compulsivo, da ricoverare subito in ospedale.

Come mai proprio allora, alla fine dell'Ottocento, uno a cui prendesse una gran voglia di andarsene per il mondo a piedi veniva considerato alla stregua di un malato da curare? Hacking collega la medicalizzazione di questo tipo di camminante con il turismo che in quel periodo stava cominciando ad affermarsi. Egli, il fugueur, rappresenterebbe la FASE PATOLOGICA DEL TURISMO.

Indipendentemente da tale ipotetico collegamento con il turismo, si resta attoniti di fronte all'inventiva dei medici dell'epoca per spiegare l'eziologia del male, la causa, palese o occulta. Essi congetturavano legami con l'epilessia, e allora discettavano di fuga epilettica. Oppure si richiamavano all'isteria, ergo: fuga isterica. O alla psicastenia e dunque: fuga psicastenica. Qualche clinico insigne giunse persino ad attingere all'antica, cara, buona, vecchia malinconia, la bile nera dei Greci e parlò di fuga malinconica.

Anche Petrarca allora potrebbe benissimo esserne stato affetto. Basta leggere il celeberrimo sonetto trentacinque, quello che attacca: Solo e pensoso i più deserti campi/vo mesurando a passi tardi e lenti... con quanto segue. Carducci e Ferrari, nel loro classico commento al Canzoniere, a loro volta, si rifanno a Bellerofonte, l'eroe di cui Omero scrive che errava solo per la pianura... consumandosi il cuore, fuggendo orma d'uomini. E Hacking ha buon gioco nel ricordare tutta un'altra serie di figure mitologiche greche colpite da analoga condanna a vagare sempre, tra cui le Pretidi, ossia le figlie di Preto, altro personaggio del Mito legato, guarda caso, proprio a Bellerofonte, in una ramificata serie di episodi che qui si omettono. Se poi ci si rammenta del fatto che Bellerofonte è l'uccisore della Chimera, mostro informe, il pensiero corre di nuovo a Dino Campana, i cui versi più noti suonano e ancora ti chiamo ti chiamo Chimera... Tutto si tiene.

È però molto probabile che l'antenato più prossimo del fugueur sia un altro, un'altra figura che da millenni tiene occupata la fantasia degli uomini. Si tratta dell'ebreo errante. È un essere leggendario o, più esattamente, un crocevia di leggende, un crogiolo di storie antiche e di credenze ataviche. È dotato di vari nomi: Cartafilo, Buttadeo o Buttadio, Asvero o Aasvero o Isaac Laquedem o altri ancora. Di lui hanno raccontato eruditi bizantini tardoantichi, monaci armeni del Basso Medioevo, poeti colti italiani e poeti popolari bretoni del Dugento, anonimi cronisti germanici cinquecenteschi e svariati altri. Qualunque nome avesse, gli è attribuita un'esistenza contemporanea a quella di Gesù Cristo. Qualunque mestiere esercitasse – guardiano del Pretorio, uomo d'armi, indovino poliglotta o calzolaio – il giorno che Cristo saliva al Calvario, egli lo insultò, forse lo colpì anche, spingendolo, urtandolo. Certamente gli intimò di affrettarsi al supplizio. Di far presto. Cristo, con tutta calma, si voltò verso di lui. Lo fissò e gli disse: "Va bene, io vado, ma tu pure andrai, senza sosta, fino al mio ritorno".

È chiaro che si ripete qui la terribile punizione di Caino, condannato a vivere perennemente, dopo aver assassinato il fratello, distinto da un segno che gli dava immunità ma lo consegnava nel contempo a un destino ineluttabile di ramingo e fuggiasco sulla Terra (secondo Genesi, 4, 12).

Asvero o Aasvero o il signor Laquedem fu avvistato nel corso dei secoli ora a Madrid, Danzica, Lipsia, Bruxelles o Mosca e comunque in un'infinità di altri posti. Portava naturalmente un abito da pellegrino. Un grosso bastone. Scarpe, si capisce, piuttosto consumate. Dalla cintola gli pendeva una piccola borsa contenente solo cinque soldi. Ogni volta che li spendeva si riformavano. Poteva cadere ammalato, di preferenza una volta ogni cento anni, ma poi guariva. Si rialzava dal letto. E riprendeva. A camminare per il mondo, in attesa del Giorno del Giudizio, quando Cristo verrà a giudicare i vivi e i morti.

Poeti, scrittori, letterati, uomini di cultura in genere hanno subito il fascino di quest'uomo dai molti nomi, dai molti mestieri su cui pesava la maledizione di non poter fermarsi, di non poter fermare l'impulso ad andare, a vivere. Hanno visto in lui un po' di tutto, un po' tutto quello che volevano vedervi, persino "l'autorappresentazione dell'anelito dell'Inconscio in perenne ricerca" (Jung).

Per Goethe, che aveva intenzione di dedicargli un'opera ma poi lasciò perdere, l'ebreo errante avrebbe dovuto assumere il ruolo di spettatore ironico delle miserie umane. Wordsworth nel Canto per l'ebreo errante (Song for the Wandering Jew) s'identifica senza meno con lui, mentre vaga pellegrinando nella natura. Jorge Luis Borges, nel racconto che apre l'Aleph, cioè L'immortale, si spinge a immaginarne le ultime ore, l'approssimarsi della fine dell'antiquario di Smirne Joseph Cartaphilus: tra breve sarò tutti: sarò morto. (Segno che la Fine dei Tempi gli pareva imminente).

Certo: anche Dino Campana nei Canti orfici si rappresenta in perpetuo movimento. Andiamo! è l'invito che rivolge al suo amico Regolo e a se stesso. Andiamo! è il motto dell'intero libro, e della sua vita errabonda. Non solo: in Pampa Dino giunge a definirsi non solo un errante ma addirittura un eterno errante. Quindi il nesso parrebbe assodato.

Ma non è così. Il viaggio di Campana, per quanto possa essere compulsivo, non è però un viaggio senza meta, come quello dell'ebreo errante. Campana in realtà viaggia per ritornare. Il viaggio e il ritorno s'intitola la seconda parte de La notte. Ritorno è, a sua volta, la seconda parte del diario che ha per tema La Verna. Se Dino decide di fare una passeggiata in tram in America, non dimentica di aggiungere e ritorno.

A un certo punto, nel libro, è enunciata a chiare lettere la legge che presiede a questo moto solo apparentemente infinito: conosco una musica dolce... so che si chiama la partenza o il ritorno. Dove si può assistere a un rovesciamento carico di senso, la partenza equivale al ritorno (partenza o ritorno)... Il viaggio di Campana è come il viaggio di Baudelaire: è un piétiner sur place, un girare a vuoto, un movimento che annulla il movimento. Pare che anche per Campana non serva a molto girare per il vasto mondo, lo spettacolo che esso ci riserva è sempre lo stesso, e non è un bello spettacolo. Tanto valeva restare a Marradi, forse.

Oltretutto i Canti orfici si caratterizzano per un'evidente struttura circolare, da notte a notte. Si aprono con la Notte di Faenza, vecchia città, rossa di mura, turrita, arsa sulla pianura sterminata e si chiudono con la notte di Genova: nuda mistica in alto cava infinitamente occhiuta devastazione era la notte tirrena. Il circolo annulla il moto, ma anche il tempo. E del tempo fu sospeso il corso. Fuori del tempo. Il campanile della chiesa di Piazza Sarzano ha un orologio verde come un bottone. Esso aggancia il tempo all'eternità della piazza. Campana, come Faust, di cui si crede incarnazione (Faust era giovane e bello), cerca l'eterno nell'attimo.

Forse anche Albert Dadas, nelle sue fughe disperate, cercava la stessa cosa. Anche lui, dovunque si fosse avventurato sul pianeta, trovava sempre non si sa come il modo di tornare a casa, a Bordeaux.

Sia Albert, sia Dino erano anime erranti, proprio come la Nadja di Breton. Ma, a differenza dell'Ebreo della leggenda, una casa, dopo tutto ce l'avevano.

La vera casa di Campana era il manicomio di Castel Pulci. Almeno lì, mentre preparava le polpette, era al riparo dalle ghigne stravolte dei marradesi. Non doveva scontrarsi con il ceffo del Farmacista, la grinta dell'Ufficiale Postale, l'ambiguo grifo del Prete, il muso della Maestra.

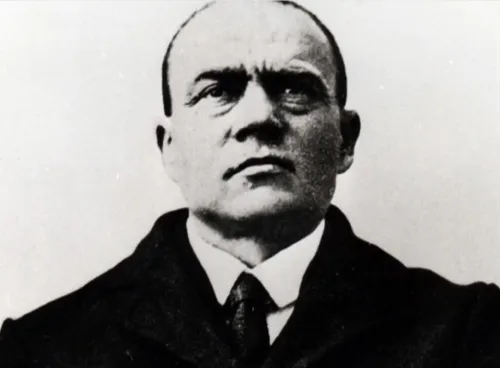

In copertina: Dino Campana a Castel Pulci, fotografato nel 1928 dallo psichiatra Carlo Pariani.

Leggi anche:

Alessandro Banda | Flâneur sotto shock

Alessandro Banda | La schiavitù canina

Alessandro Banda | La celeberrima Passeggiata Tappeiner

Alessandro Banda | Il patrono dei camminanti

Alessandro Banda | L’invasione degli ultraveicoli

Alessandro Banda | Metafisica del SUV

Alessandro Banda | Crisi e biciclette

Alessandro Banda | Wanderlust

Alessandro Banda | Il rompicoglioni eterno

Alessandro Banda | Telefonanti

Alessandro Banda | Passanti fossili